Пионеры медицины

Пионеры медицины

В 1120 году некий мусульманский врач направлялся к своему пациенту, правителю Севильи, принадлежащему к династии альморавидов. На обочине дороги он увидел изнуренного человека с кувшином воды. Живот его раздуло, было видно, что ему очень плохо. - Ты болен? - спросил лекарь. Человек кивнул. - Что ты ел? - Лишь несколько корочек хлеба и запил водой из этого кувшина. - Хлеб тебе не навредит, - сказал лекарь, - должно быть, это вода. Где ты ее взял? - Из городского колодца. На мгновение доктор задумался. - Колодец чист. Дело, должно быть, в кувшине. Разбей его и найди новый. - Но я не могу, это мой единственный кувшин, - стал жаловаться человек. - А это, то, что находится здесь, - ответил лекарь, указывая на живот человека, - твой единственный желудок. Легче найти новый кувшин, чем новый желудок.

Человек продолжал возражать, но слуга лекаря поднял камень и разбил кувшин. Оттуда вместе с гнилой водой вывалилась дохлая лягушка.

- Друг мой, - сказал лекарь больному, - взгляни, вот что ты пил. Эта лягушка могла забрать тебя с собой. Вот, возьми эту монету и купи себе новый кувшин.

Через несколько дней лекарь опять проходил мимо. Он снова встретил того человека на краю дороги. Живот у него втянулся, он поправился, его кожа приобрела нормальный цвет. Увидев лекаря, человек возблагодарил его.

Предположительно Ибн Абу Усабия, XIII в.

Хотя этот пример логических рассуждений имел место в мусульманской Испании, медицина христианской Европы, сдерживаемая представлением о зависимости исхода работы врача от высшего произволения, редко могла предложить пациенту что-то большее, чем молитва и утешение, вместо лекарств и лечения.

На Востоке распространение ислама, начавшееся в VII веке, сопровождалось ассимиляцией существующих знаний и их углублением. Это касалось всех областей познания, в том числе, медицины.

Арабские завоеватели быстро перенимали опыт покоренных народов. Арабский язык был на Востоке тем же, чем латынь и греческий на Западе – языком литературы, искусства, науки, языком образованных людей от западных окраин Индии до французской границы, а хадж – паломничество в Мекку – каждый год собирал вместе тысячи паломников, что обеспечивало обмен идеями, знаниями, книгами.

Понимая важность перевода сочинений античных авторов на арабский язык для их широкого распространения, халиф из династии Аббасидов Харун аль-Рашид и его сын аль-Мамун, выделили средства на учреждение в Багдаде переводческого центра Бейт аль-хикма (Дом мудрости). Начиная с VIII века, отсюда в мусульманские и немусульманские земли отправлялись гонцы на поиски научных рукописей на любых языках. После перевода на арабский эти ценные документы стали прочным фундаментом для дальнейшего развития наук в мусульманском мире, и не последнее место среди них занимала медицина.

Изображения хирургических инструментов, арабская копия сочинения аз-Захрави «О хирургии», XIII в.

Как и в Греции, в мусульманском мусульманском мире медицина была построена на гуморальной теории, развитой римским врачом II века Галеном. Согласно этому представлению, конституция и темперамент человека определяются соотношением в его теле четырех жидкостей (лат. humor - жидкость): желчи, крови, слизи и черной желчи. Если телесные жидкости пребывают в правильном соотношении, человек здоров, тогда как нарушения равновесия между ними приводит к болезни. Задача врача, как считал Гален, восстановить баланс путем корректировки диеты, назначения физических упражнений и определенных видов физической нагрузки и другими способами. К примеру, лихорадку вызывает избыток крови, поэтому ее следует лечить кровопусканием.

Хоть и несовершенные, но вполне рациональные представления Галена о здоровье и болезни оказались приемлемыми для мусульманского Востока, где медики руководствовались наставлением Пророка Мухаммада (мир ему и благословенне) о том, что «у каждой болезни есть лекарство», а значит врач должен быть целителем и хранителем здоровья, а не пассивным наблюдателем события, вызванного сверхъестественными причинами.

Пока переводчики из Дома мудрости трудились над воссозданием древних трудов на арабском языке, мусульманские врачи работали в бимаристанах (прообраз современной больницы, позднее, просто маристан).

Открытые для всех, бимаристаны принимали пациентов с самыми разными травмами и заболеваниями, в том числе, и с психическими расстройствами. Большие бимаристаны действовали при медицинских школах и библиотеках, где готовили будущих медиков.

Бимаристаны можно назвать колыбелью исламской медицины и средством ее распространения на всей территории мусульманского государства.

Как и больницы, аптеки и профессиональное аптекарское дело – это тоже изобретение мусульман. Знатоки своего дела, работавшие в бимаристанах, готовили и отпускали лекарственные средства, которые нередко оказывали положительное действие. В их подробных фармакопеях содержались сведения о географическом происхождении, физических свойствах, способах применения всевозможных лекарственных средств.

Во времена аль-Мамуна для официального занятия фармацевтикой, как и врачебным делом, нужно было иметь разрешение, которое выдавалось после сдачи экзаменов, а чтобы снизить риск для пациентов, за чистотой и рецептурой мазей, пилюль, эликсиров, микстур, притираний и прочих лекарственных средств следили государственные инспекторы. Главный фармацевт бимаристана приравнивался по рангу к главному врачу.

Если в аббасидском Багдаде с его Домом мудрости и первыми бимаристанами начался «золотой век» исламской медицины, то в VIII веке эпицентр прогресса и научных знаний стал постепенно перемещаться в аль-Андалус, мусульманскую Испанию.

Аббасиды пришли к власти, свергнув династию Омейядов, центром которой был Дамаск. Внук десятого халифа Омейядов Абдул-Рахман, в отличие от своих родственников, избежал гибели и в 758 году нашел прибежище в Испании. Через несколько лет этот неустрашимый правитель создал альтернативный омейядский халифат со столицей в Кордове, и к концу X века Кордова превзошла Багдад, став новым центром науки и искусств исламского мира.

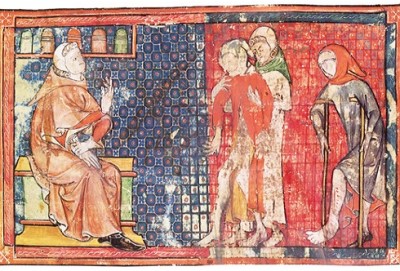

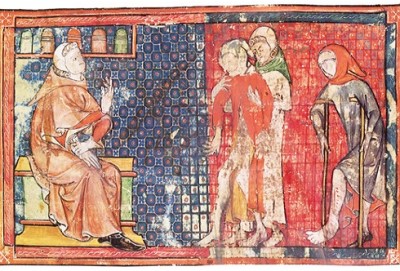

Гравюра на дереве, изображающая последователей Альбукасиса (латинизованное имя Абуль-Касима аз-Захрави), 1516 г., Испания. К этому времени медицинское наследие аз-Захрави насчитывало 500 лет

К услугам миллиона жителей Кордовы были 70 библиотек, 900 общественных бань, 300 мечетей, 50 бимаристанов. В VIII веке был основан университет Кордовы, ставший передовым научным центром Европы, в его библиотеке насчитывалось не менее 225 тысяч томов (для сравнения, в тот же период в библиотеке Парижского университета хранилось 400 томов).

В университет Кордовы стекались ученые со всей Европы, среди них был Герберт Орильякский, будущий папа Сильвестр II, известный тем, что занимался популяризацией арабских научных достижений и заменил громоздкую римскую систему счисления «арабской». Вскоре аль-Андалус стал домом для самых передовых философов, инженеров, архитекторов, географов, врачей.

Врачи западного халифата отличались от своих восточных коллег. Хотя между Кордовой и Багдадом существовали тесные интеллектуальные контакты, в западном халифате врачи были более независимы в суждениях, чем их восточные коллеги, в большей степени привязанные к классической традиции. Они были чужды слепому следованию мнениям авторитетам, будь то Гален или Ибн Сина (врач, родившийся в Бухаре в X веке, который считался в арабском мире кем-то вроде Аристотеля или Леонардо да Винчи). Напротив, они были готовы усомниться в любых авторитетах, если это диктовал их личный опыт. Сочинения ученых западного халифата свидетельствуют об их предпочтении краткости и точности, в отличие от восточных мудрецов, чьи тексты отличаются чрезмерным вниманием к деталям, вплоть до незначительных нюансов.

С IX по XV век западная исламская цивилизация породила сотни проницательных и даже блестящих медицинских умов. Среди них хотелось бы выделить пять: в свое время они стояли на переднем крае медицинской науки, и отзвуки их влияния ощутимы даже сегодня, более тысячи лет спустя.