Как устроены средневековые витражи

Как устроены средневековые витражи

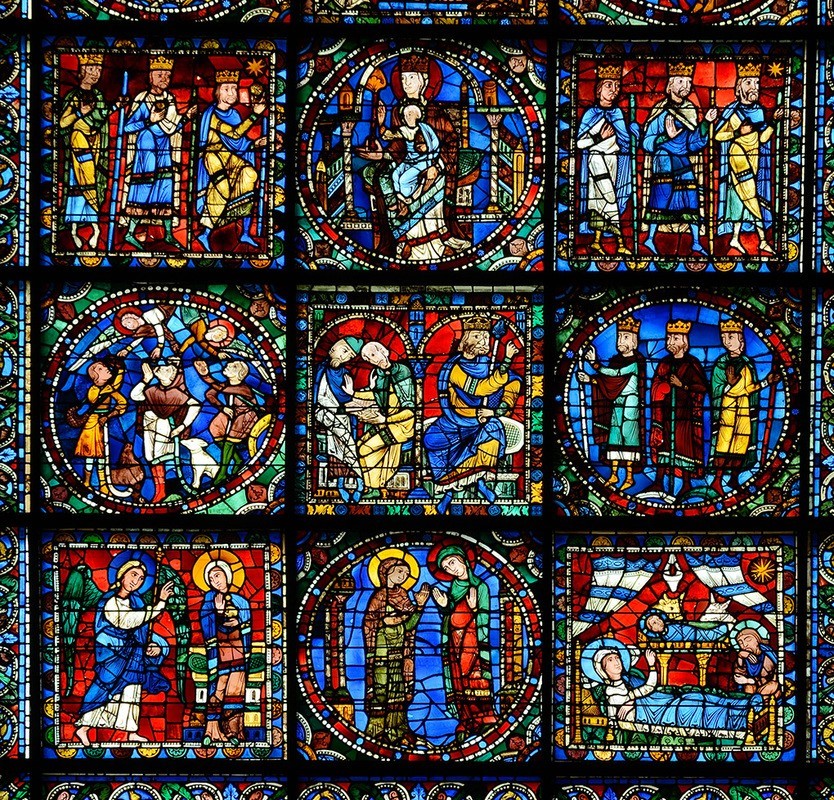

Витраж — это многоуровневый пазл. Персонажи и фон собраны из кусочков цветного стекла, скрепленных с помощью свинцовых ободков . Отдельные сцены часто заключены в геометрические фигуры (большие и малые квадраты, круги, четырехлистники, звезды и так далее), которые отделяют более важные эпизоды от менее важных, а основные сюжеты — от комментариев к ним.

Как возникло витражное искусство

В отличие от фресок, которыми украшали стены храмов по всему христианскому миру и далеко за его пределами, или мозаик, в которых так преуспели византийские мастера, витраж — типично западное искусство. Он, конечно, прежде всего ассоциируется с готикой — с ее огромными стрельчатыми окнами, которые возникли в XII веке благодаря инженерным новациям, позволившим эффективно перераспределять вес сводов, и со временем становились все выше, шире и ажурнее. Однако на самом деле история витража уходит еще в раннее Средневековье. К 1100 году, когда в архитектуре господствовал романский стиль, цветные стекла с фигурами уже, видимо, были довольно обычным делом (правда, от той эпохи их дошло крайне мало).

На первых порах витражи в основном украшали монастырские церкви; позже самые масштабные окна изготавливались для городских соборов. Собор, главный храм епархии и резиденция ее епископа, чаще всего был самым большим зданием в городе и воплощал не только мощь Церкви, но и богатство местных жителей, которые смогли его возвести, желательно перещеголяв соседей. Со временем цветные стекла «с историями» стали доступны и простым приходским храмам, а в позднее Средневековье небольшие витражные медальоны (на религиозные и мирские сюжеты) появились на окнах городских ратуш и даже особняков состоятельных бюргеров.

В Шартре, Париже, Бурже, Амьене, Реймсе, Кентербери, Аугсбурге, Праге и многих других городах Франции, Англии или Священной Римской империи соборы могли похвастаться десятками витражных окон, каждое из которых заключало несколько десятков различных сцен. В соборе Нотр-Дам в Шартре, который сохранил самый полный набор витражей второй половины XII — первой половины XIII века, площадь средневековых стекол составляет более 2000 м² (для сравнения: площадь огромной картины Александра Иванова «Явление Христа народу» — около 40 м²).

Витражные розы

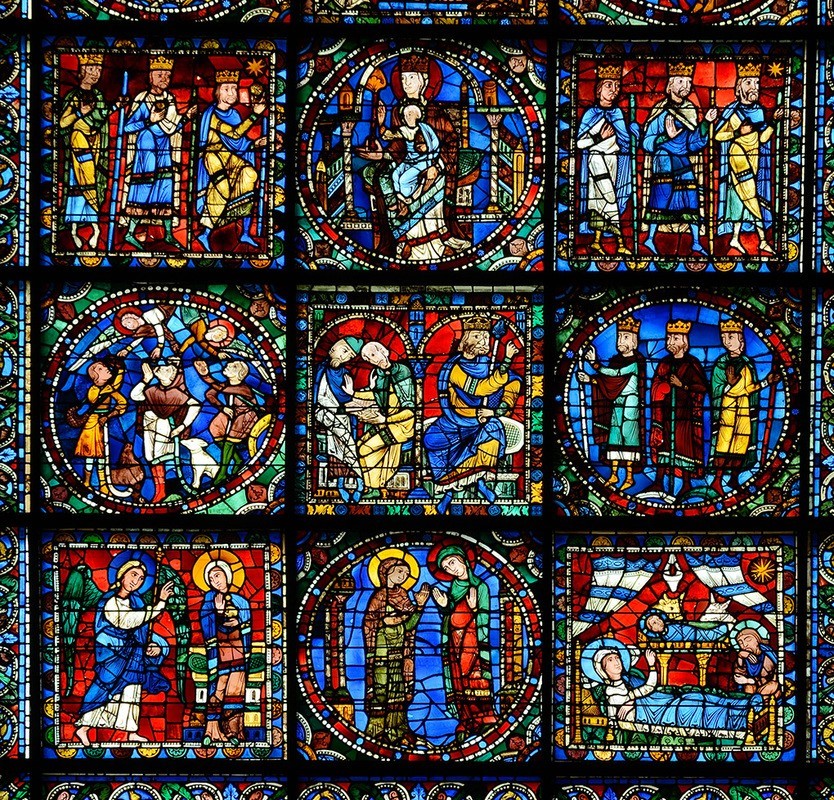

Розы — огромные круглые окна с симметрично расходящимися от центра лепестками самых разных конструкций — одна из визитных карточек готики. Снаружи можно рассмотреть сложнейшее каменное плетение; внутри, в полутьме храма, ребра лепестков уже не так видны, зато светятся витражи, встроенные в секции громадного колеса.

Прочесть сюжет розы порой оказывается сложнее, чем на простых, вертикальных, окнах. Сама форма таких витражей располагает не к последовательному рассказу (хотя бывают и розы с «историями»), а к концептуальным схемам — величественным небесным иерархиям с сонмами ангелов, выстроившихся у престола Творца, или к историко-богословским конструкциям, где вокруг Христа предстают ветхозаветные пророки, возвестившие о грядущем приходе Мессии. Чтобы определить, что изображено в таком витраже, важно в первую очередь понять, кто помещен в самый центр. Разберем для примера сюжеты, изображенные на трех розах Шартрского собора.

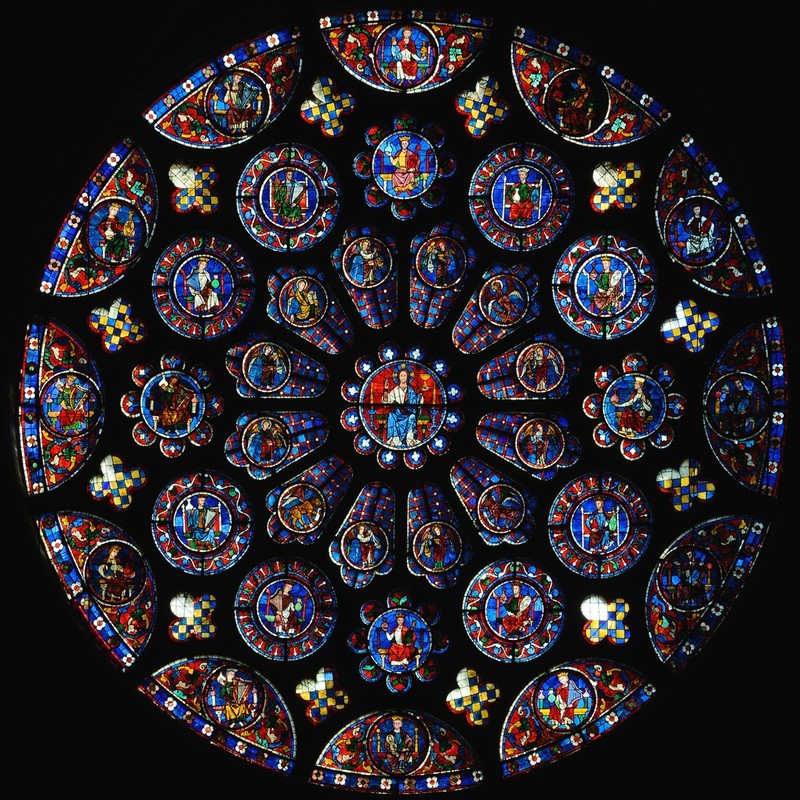

Западная роза Шартрского собора

Старейшая роза собора, расположенная над западным («королевским») порталом, достигает в диаметре 13,5 метра. Ее сюжет — Страшный суд, поэтому в центре, в главном «оке» (его охват — 2,6 метра), которое напоминает всю розу в миниатюре, восседает Судия — Христос.

Южная роза Шартрского собора

Южная роза прославляет Бога в его небесном величии. Почти весь сюжет вдохновлен 4-й и 5-й главами Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсиса).

Под розой, c двух сторон от Девы Марии с Младенцем, в узких (ланцетных) окнах стоят фигуры ветхозаветных пророков. Они держат на плечах четырех евангелистов, что символизирует преемственность Ветхого и Нового Заветов. Иеремия несет Луку, Исайя — Матфея, Иезекииль — Иоанна, а Даниил — Марка. Эта композиция напоминает фразу, которую приписывали французскому философу-платонику Бернарду Шартрскому, жившему в XII веке: «Мы подобны карликам, усевшимся на плечах великанов; мы видим больше и дальше, чем они, не потому, что обладаем лучшим зрением, и не потому, что выше их, но потому, что они нас подняли и увеличили наш рост собственным величием». Внешне витраж вполне совпадает с метафорой Бернарда: маленькие евангелисты взобрались на пророков-гигантов. Принципиальная разница в том, что в рассуждениях богословов о соотношении Ветхого и Нового Заветов, которые визуализируются на витраже, нет идеи того, что евангелисты чем-то «меньше» своих предшественников. Акцент на другом: Ветхий Завет — фундамент Нового. Древнееврейские пророки предрекли пришествие Мессии, и теперь их обетования реализовались в Христе. Однако весть евангелистов во всем превосходит и во многом отменяет Закон, дарованный в Ветхом Завете. Евангелистам доступна истина, которую их предшественникам (и иудеям, которые отказываются признавать божественность Христа и боговдохновенность евангелий), было не дано увидеть.

Автор Михаил Майзульс