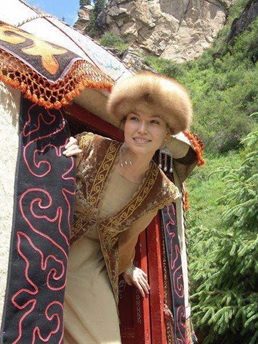

Знаки и смыслы казахских орнаментов

Знаки и смыслы казахских орнаментов

*Орнаменты – (ornamentum – в переводе с латинского украшение, убранство, по-казахски – «oю-өрнек» – от слов “ою” выкройка и “орнек” – узор)

Всеобщее и уникальное

«Орнамент и узор видятся как тождественные понятия; элемент – как простейшая орнаментальная фигура, не подвергаемая дальнейшему расчленению, мотив – устойчивое сочетание нескольких элементов вместе…» – такое четкое определение дает автор научной работы «Казахский народный орнамент как этнографический источник» Анна Шевцова.

В казахских орнаментах существует универсальный для всех народов мира комплекс архетипических мотивов и символов, обозначающих стихии мироздания в виде круга, спирали и креста, связанных с культом солнца, земли и звезд, по своему переиначенных и адаптированных к своей культуре(1). И в то же время, есть неповторимые черты, присущие лишь казахскому народу. Так, взаимопроникновение фона и узора, цветовое решение, основанное на принципе контрастов – это особенность казахского орнамента. Чаще всего его можно встретить в орнаментах сырмаков и тускиизов – шерстяных ковров, выполненных методом аппликации.

Инкрустированный сырмак мастерицы Н.Киясовой (Талды-Курганская обл.) 136х233, ГМИК (из книги М.Муканова «Казахская юрта»)

Ритуальное значение

Кадры из документального фильма «Декоративно-Прикладное Искусство Казахов – вышивка и орнамент»

Вот что пишет, к примеру, А.П.Таженова в своей статье «Истоки казахского народного орнамента» (Казахстанско-Российский университет, Астана):

«Орнамент в древности имел ритуальное значение. Например, у казахов были бронзовые и серебряные талисманы с солярными кругами символами солнца, луны, неба, которым они поклонялись. Орнаментированный талисман был знаком магии, символом счастья и благополучия, окружением религиозных представлений. Практически все орнаментальные узоры «читались» в свое время совершенно определенным образом. В вышивке мастерицы выкладывали какой-то определенный смысл. Например, у казахов существовал такой обычай: девушка, вышедшая замуж, через некоторое время после свадьбы присылала своим родственникам подарки. И это был не просто подарок, а «весточка» о том, как живет молодая невеста. Если вышит был высокий и худой человек, а рядом с ним полный и маленький, то это означало, что живет девушка плохо. Если же на подарке изображался клюв птицы, то родители знали, что девушка живет в чужом доме как вольная птица. И после этого радостного известия родители невесты устраивали той.

Кадр из документального фильма «Декоративно-Прикладное Искусство Казахов – вышивка и орнамент»

Если одежда украшалась орнаментом «туетабан» (верблюжий след), то это означало, что одежда сшита для дальней дороги; если человек желал кому-то счастья, свободы и независимости, то дарил вещь со знаками «кусмурын» (птичий клюв), «кусканат» (птичье крыло). Девушки и теперь носят «кусмурын жузик» или «шынжырлы блезик» – браслеты на цепочке, где одно кольцо – это «птичий клюв», другое – «птичье крыло». Древние считали одежду индивидуальным домом для тела, которая могла защитить их от воздействия таинственного и опасного мира. Орнаментами в защитных целях украшались самые «уязвимые» участки одежды – отверстия, т.е. горловина, низ изделия и низ рукавов, а также места соединения отдельных полотнищ тканей, швы особенно тщательно и богато украшались».

«Орнамент, расположенный над пологом двери юрты, благословлял: «Пусть никогда не угаснет огонь в этом доме!». Детали убранства лошади украшались орнаментами, которые, как считалось у степного народа, принесут удачи всаднику, быстроту и неутомимость коню. Имели смысловое значение и материалы, используемые для орнаментальных украшений: для выражения богатства и святости применяли золото или янтарь; красный коралл олицетворял радость, жемчуг или серебро — честность и правдивость, бирюза — верность и вечность, прозрачный топаз — чистоту» (Джанибеков У., «Эхо веков», – Алматы: Өнер, 1991г.).

Самые знаковые символы и орнаменты казахов

В казахской традиционной культуре, по словам ее авторитетного знатока Узбекали Джанибековича Джанибекова, родоначальником орнаментального искусства принято считать широко распространенный в народном быту рогообразный орнамент зооморфного мотива. Самый распространённый его элемент это – қошқар мүйіз – бараньи рога, символизирующий кут* – жизненную силу, благодать, достаток и благополучие. Далее идут его производные и модификации: қос мүйіз – парные рога, сыңар мүйіз – один рог. Или же такие мотивы, как қарға тұяқ – воронья лапка, аша тұяқ – раздвоенное копыто, құсмұрын – птичий клюв, құсқанат – птичье крыло, уходят в глубины сакского времени, базируясь на многочисленных сюжетах яркого искусства «звериного» стиля».

То есть, по сути, из одного спиралеобразного элемента муйз-завитка возникал целый космос орнаментов в самых разных его вариациях – это просто фантастика!

Жержастык (палас) 46х90. Орнамент «Кошкар Муйиз» нанесен шнуровыми нитями по войлочной основе. ГМИК

«Самые древние изображения бараньих рогов сохранилось на керамике андроновской (II тыс до н.э.) и бегазы-дандыбаевской (I тыс. до н.э.) культур скифо-сакского времени VII-III в.в. до н.э.) племенных союзов (Вишневская О.А., Итира М.И. Ранние саки Приаралья. «Проблемы скифской археологии» М.1071, с.104). К.А. Акишев, описывая комплекс Бугулы II, констатирует: «Один из найденных горшков по всему тулову был орнаментирован роговидным штампом, напоминающим элементы казахского «рогового орнамента» «кошкар мюиз». Археологические находки на территории Казахстана, Южной Сибири, Приуралья, говорят о сходности элементов культуры, в том числе и орнамента у древних племен, населявших эти районы во II и I тысячелетиях до н.э.” «Таким образом, ― как заключает С.П.Толстов и М.И.Итина, ― единый облик культуры, населявших степи Казахстана (включая Восточное Приаралье), Алтай и Южное Приуралье может быть связан со сходной для всех них основой― андроновской культурой» (С.П.Толстов, М.И.Итина. Саки низовьев Сырдарьи.)» (3)

Но не все наши археологи придерживаются этой точки зрения, которая прибавляет «заказной» древности казахской культуре, сложившейся как единая нация гораздо позднее.

*Кут — душа-«двойник» человека по представлениям тюркских народов, «жизненный эмбрион», даруемый свыше Богом, сгусток энергии, некое семя жизни, счастье, благодать, харизма. (Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии).

Зооморфные орнаменты

Таким образом, «қошқар мүйіз» – один из самых распространенных казахских орнаментов. Объясняется это по разному: 1) тем, что ведущей отраслью хозяйства кочевых племен было скотоводство, а баран, наряду с конем особо почитались у кочевников, 2) запретом ислама на изображения людей, 3) архетипическими образами, объединяющими сознание языческих племен и их культур.

«Кошқар мүйіз» широко распространен на войлочных, тканых и других изделиях декоративно прикладного искусства казахов. «В скифской и тюркской мифологии рогатые животные – архар и баран, наряду с лошадью, связывались с небесным чудом, олицетворявшим верхний раздел мироздания. Таким образом, рога животных могли олицетворять божественное высшее начало. У животных наличие рогов дугообразных и спиралевидных форм воспринималось как еще одно подтверждение божеской отметки их избранности как миролюбивых животных, посланных небом для служения человеку» – так пишет автор кыргызского поста о брате-близнеце нашего узора – «кочкор муйуз».

Между тем, пишет исследовательница Анна Шевцова (Казахский народный орнамент как этнографический источник на материалах XIX-начала XX вв.Москва, 2004 237 c.,) еще в 20-х гг. XX в. орнамент казахов и киргизов исследователями зачастую не разделялся.

К зооморфным относятся также волчьи уши «бөрi кұлақ», характерные для ювелирного искусства и тиснения по коже, голова скакуна «тулпар бас» в виде крестовины с головами лошади по углам, лисья голова – «түлкi бас» узор в виде розетки, характерный для тускиизов. Один из распространенных в казахском орнаменте зооморфный узор (он же – космогонический) четыре уха – «төрт қүлақ». Это крестовидная фигура, составленная из взаимопересекающихся линий с четырьмя бараньими рогами, расположенными по углам. Из него строится система узоров для центрального поля ковров.

Шим ши мастерицы Б.Сарсенбаевой (Джамбульская обл. Фрагмент. ГМИК)

Классификация орнаментов по различным мотивам весьма условна. Космогонические, зооморфные и растительные орнаменты легко переходят друг в друга, варьируются и трансформируются, благодаря фантазии своих мастериц, подчиняясь законам ритмики, зеркальной симметрии и множественности.

Космогонические

«Космогонические мотивы казахского орнамента, пожалуй, самые древние, возникшие в толще напластований культур древних племен и народов. повторимся, они универсальны для многих народов мира. к ним относятся «дөңгелек» – солярный круг, символизирующий солнце, «төрт құлақ» – крестовина – четыре стороны света, «шимай» – спираль, символизирующая со времен древних саков мировое пространство и вечное движение. в религии саков, как известно, большое место отводилось верховному божеству, связанному с культом солнца, а в искусстве – его сложному и очень емкому символу философского звучания. космогоническими являются также изображения звезды – «жулдыз», полумесяца – «айшык» и др.

Растительные

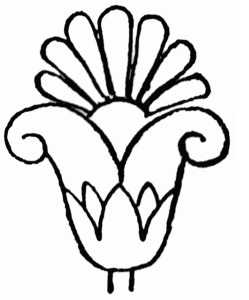

Считается, что мотив пальметты появился в Египте, он представлял собой веерообразный стилизованный цветок лотоса. Существовали разные типы египетских пальметт — как простые, с одиноким цветком, так и с присутствием в мотиве восходящего солнца.

К растительным орнаментам относятся элементы в виде: листьев, пальметты*(жаукызын), трилистников, бутонов. Цветки и их переплетения раскрывают в казахском орнаменте понятия единства, развития и взаимосвязи. С растительно-цветочными мотивами связывались идеи плодородия, олицетворение вечного обновления и возрождения жизни, изобилия. Их чаще используют в рисунках вышивок на тускиизах, в одежде и на предметах быта.

Народные мастера мангышлака, например, разрабатывая мотивы өткiзбе – вьющегося стебля, переходящего в пальметту, узiлмес – роговидного завитка, превращающегося в удлиненный стебель, завершаемый снова трилистником или пальметтой, создавали ритмическое единство всей орнаментальной композиции.

*Пальметта — растительный орнамент в виде веерообразного листа пальмового дерева, цветка аканта или жимолости. Был распространён в египетской и эллинистической архитектуре — в качестве антефиксов, в завершениях памятных стел и надгробий, в капителях ионических и коринфских колонн, в украшениях карнизов. Википедия

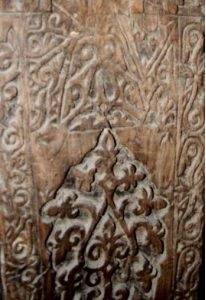

Геометрический орнамент

Марат Сабитович Муканов в своей очень известной и авторитетной книге «Казахская юрта» пишет, что геометрические виды казахских орнаментов, особенно в меандровидных и многогранных фигурных, таких как: ромбы, зигзаги, треугольники-тумарша, являются ведущими в тканых и плетеных изделиях. Этот вид орнаментов связан с технологией создания этих изделий. Для геометрических узоров характерны равновесие между отдельными элементами, пропорциональное деление фигур, вписанных в композицию. Многообразны всевозможные линии: прямые, волнистые, спиралевидные, в виде цепочки, шнура, при помощи которых создаются их производные орнаментальные композиции. Они широко используется в архитектурном декоре, ковровых изделиях, в резьбе по дереву и камню, в тиснении по коже. Таким образом, материал и технология изделия влияют на стиль и рисунок орнамента.

Цветовое значение

Колористика, преобладающая в казахских тканых изделиях, состоит из невероятно жизнерадостной и красно-красочной гаммы, которая основана на контрастных сочетаниях. К примеру, бархатно-черного, или бордового, или же – синего фона и светящихся на их фоне цветасто – орнаментальных стилизованных композиций. Этот жизнерадостный спектр отсылает нас к весеннему разнотравью цветущей степи, в цветовой символике которого: красный олицетворяет огонь, энергию солнца, любовь; синий – небо, белый – истину, желтый – мудрость, нравственность, печаль, зеленый – молодость и весну.

Орнаментальное различие

Различие в орнаментальном декоре у казахов, как считают знатоки, определяется не по родовым, а по региональным признакам. Скажем, на севере, где Казахстан граничит с Россией, орнаменты были строже и лаконичней, там больше употреблялось сукно и ситцы, так как они завозились из России. В этом регионе предпочитали вышивку серебряным галуном и украшения с металлическими монетками. А на юге, на границе с Узбекистаном, где проходил когда-то Великий Шелковый Путь, популярны были шелка, атлас и бархат. Здесь из-за персидско-узбекского влияния излюбленным мотивом было шитье с золотой канителью.

Покрывало постели тосек жапкыш мастерицы второй половины XIX в. Т.Чонаевой (Талдыкурганская обл.). Шитье золотистыми нитями по черному бархату, 64х205, фрагмент. ГМИК.

Сходство с другими культурами Центральной Азии

Сходство казахского орнамента не ограничивается только с собратьями из Центральной Азии. Значительное влияние на культуру казахских племен оказывала культура соседних народов, особенно Поволжья и Сибири. Узоры, характерные для орнамента казахов, киргизов, каракалпаков, украшают и находки из курганов Древнего Алтая и Кавказа. Также это сходство встречаются у азербайджанцев, осетин и аланов, башкир, болгар, кумыков, ногайцев, татар, украинцев и десятков других народов. А некоторые из них, как мы отмечали выше, тянутся в еще большую глубь веков. И объясняется это предельно просто – ведь в древности не было границ между степью и остальным миром.

Осетинский орнамент

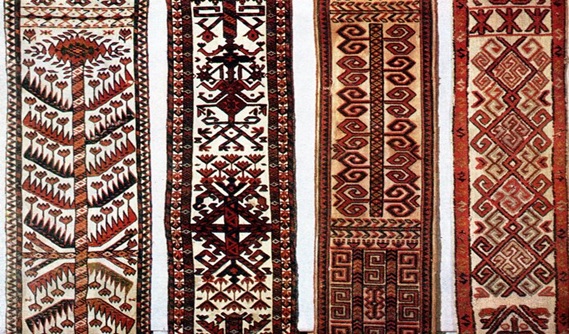

Орнаменты ковров

«Казахские мастерицы издавна знали ткачество. Существует точка зрения, что истоки ворсового ткачества ведут к искусству «аборигенных народов Средней Азии» (парфянских племен, сарматов, аланов и др.). И хотя казахские ковры не стяжали себе такую славу, как, скажем, туркменские, почти каждая хозяйка имела навыки ткачества на горизонтальном ткацком станке ормек, а без различных бытовых предметов, изготовленных на нем, трудно представить себе казахский дом или юрту». Анна Шевцова

Опять же, по словам Узбекали Джанибекова:

«Ковроткачество в степи не было поставлено на производственную основу, работавшую на рынок. Но оно имеет свои давние традиции изготовления ковровых полос – алашы и баскуров, ковровых лент – тангыша, бау, домотканого сукна из верблюжьей шерсти – шетпена, которые передавались из поколения в поколение».

Эту тему более детально развивает опять же Анна Шевцова:

«Можно выделить две волны, два основных направления заимствования: южно-казахстанское и западноказахстанское, т.е. узбекское и туркменское – соответственно. Об узбекском влиянии здесь говорится в некоторой степени условно, т.к. речь идет, прежде всего, об узбекских туркменах, большую роль в формировании которых сыграли огузы и средневековые туркмены. Казахи Кызылкума Присырдарьинских районов и Южного Казахстана издавна поддерживали тесные экономические и культурные связи с населением Нуратинского района, в том числе с узбеками-туркманами. Почти неотличимы от туркменских ковровых изделий западноказахстанские ковры (племя адай, иначе туркмены-нураты), что вполне объясняется особенностями этнической истории туркменского населения Мангышлака, «оказашенного» в XVIII-XIX вв. Факт заимствования подтверждается еще и тем, что казахские ворсовые ковры не имеют такого композиционного и орнаментального разнообразия, как туркменские. Но меньшая изощренность орнамента, меньшая плотность и тщательность исполнения, некое упрощение форм связаны не с меньшим мастерством, а с подвижным скотоводством как определенным типом хозяйственной деятельности, при котором у мастерицы не было возможности долго оставаться на одном месте (напомним, что самая опытная мастерица, ткавшая весь световой день целый месяц, способна изготовить 1 кв.м ворсового ковра)».

Баскуры (комбинированное кчество) – необычайной красоты и стилизации узорные ленты, стягивающие деревянный каркас юрты по нижнему краю купольных жердей.

Цветовое значение

Структура казахского ковра состояла из несложного обрамления в виде каймы – корган, коршау (дословно – бордюр) с разделяющими полосами су (дословно – вода), которые с четырех сторон, обрамляли центральное поле ковра көл (дословно – озеро).

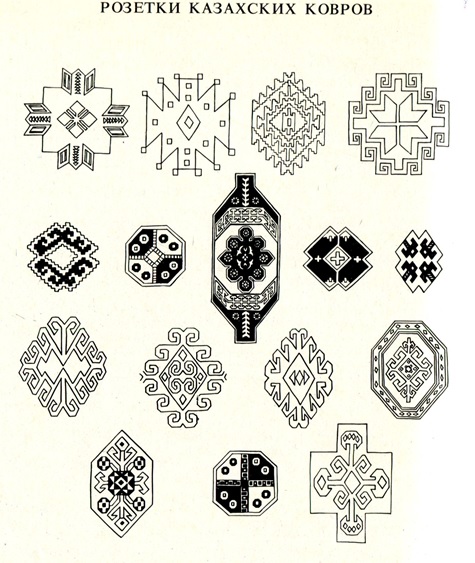

Это поле состояло из повторяющихся мотивов-розеток геометрического или растительного характера – кумбез (купол), тобе (окружность), распространенных в присырдарьинских степях, на юге – табак (блюдце) и жулдыз (звезда) и т.д.

Кочевой образ жизни требовал иной подход к созданию ковров. Так появилось безворсовое ткачество. Их шили из отдельных полос – алаша. Ворсовые, наиболее трудоемкие, ковры появлялись на юге Казахстана и в Семиречье, где складывался оседлый и полуоседлый образ жизни. Их развитию способствовал Великий Шелковый Путь и более ранние коммуникации, через который происходили контакты с районами развитого ковроделия – Ирана и Восточного Туркестана. На это указывает наличие у казахов, как и у туркмен, ворсового ковра – калыклема.

Таким вот чудесным образом происходили взаимовлияния соседствующих культур друг на друга, пишет Узбекали Джанибеков.