Саки (племена)

Саки (племена)

Средняя Азия в 170 году до н. э.: Скифия, Маргиана, Парфия, Согдиана, Хорасмия

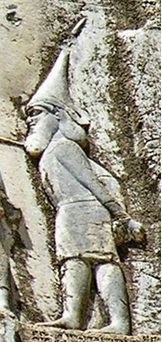

Царь саков-тиграхауда Скунха. Рельеф Бехистунской надписи Дария I, VI век до н. э.

Са́ки (др.-перс. Sakā, др.-греч. Σάκαι, лат. Sacae) — собирательное название группы ираноязычных. кочевых и полукочевых племён I тыс. до н. э. — первых веков н. э. в античных источниках. Название восходит к скифскому слову saka — ‘олень’ (ср. осет. sag 'олень'). И древними авторами, и современными исследователями саки, наряду с массагетами, считаются восточными ветвями скифских народов[14]. Первоначально саки, видимо, тождественны авестийским турам; в пехлевийских источниках под турами понимаются уже тюркские племена. В ахеменидских надписях «саками» называются все скифы.

Считаются потомками носителей древностей срубной и алакульского варианта андроновской культур. Именно на основе андроновского антропологического типа формируется сакское население Средней Азии. Таким образом, антропологические данные подтверждают заключение о преемственности культуры ираноязычных саков и савроматов с андроновской, полученное ретроспективным методом.

Группы

Упоминаются у Геродота. В древнеперсидских надписях отмечены четыре группы саков:

- саки-хаомаварга, «варящие хаому — дурманящий напиток», населявшие долину реки Мургаб (у Геродота и античных авторов — амюргии);

- саки-тиграхауда, «в остроконечных шапках» (в Бехистунской надписи Дария I[20]), проживавшие в предгорьях Тянь-Шаня (часто отождествляются с массагетами античных авторов); их восточноиранский язык сохранился в Хотанском оазисе до уйгурского вторжения в XI в.

- саки-парадарайя, «которые за морем (за рекой)»

- саки-парасугудам, «за Согдианой», которые проживали в бассейне Аральского моря в низовьях Сырдарьи и Амударьи.[21]

- аримаспы, стерегущие золото грифов, расположившиеся на Алтае и в Восточном Казахстане. Некоторые названия сакских родов всё же сохранились в истории: массагеты, даи (дахи, даки, даги), апасиаки, парны, кангхи и другие.

- исседоны

- массагеты

В древнеперсидских источниках саков называли «могучими мужами», а иранские — «турами с быстрыми конями»[22]. В пехлевийских источниках под могучими мужами понимаются уже Белуджиские племена.[23] Благодаря сходству со скифами древнегреческие авторы называли саков «азиатскими скифами»[24].

Общие сведения

Страбон в своей «Географии» приводит слова Херила (V век до н. э.) о саках, ссылаясь на Эфора:

«Саки, пасущие агнцев, рождением — скифы. Живут же в Азии хлебом обильной. Хотя и номадов потомки, но непорочных людей…»

И Эфор, называя Анахарсиса мудрым, говорит, что он принадлежал к этому племени и считался одним из Семи Мудрецов за безупречную моральную чистоту и разум.

Сакские языки и Образ жизни саков и материальная культура

Иссыкский золотой человек. Парадный доспех сакского/-ой царя/-ицы из золотой чешуи на кожаной основе, являющийся стилизованным доспехом катафрактия, найден в Иссыкском кургане , Казахстан

Сакские языки и диалекты, занимавшие в древности очень большую территорию, представлены в настоящее время в Средней Азии памирскими языками (шугнано-рушанская группа, язгулямский, ваханский, ишкашимский). Памятников, фиксирующих речь древних среднеазиатских сакских племен, сохранилось как сакский язык (тон-тони) Источники перечисляют лишь названия некоторых племен и племенных групп «саки с остроконечными шапками», «саки-хаумаварга». «саки, которые за Согдом», массагеты, дахи, со 11 в. до н. э-тохары. Образ жизни саков и материальная культура (по материалам захоронений) очень близки к скифским, ювелирные изделия погребений выполнены в скифском «зверином стиле» . В современной научной литературе к сакам относят ираноязычные племена Приаралья, северных и восточных районов Средней Азии, Казахстана и южной Сибири, отличая их от близких по культуре массагетов и скифов Северного Причерноморья. В отличие от скифов Северного Причерноморья материальная культура саков и массагетов не несёт следов эллинского влияния, поэтому иногда употребляют термин «культуры сако-массагетского круга».

Образ жизни саков был оседло-кочевой. В степях Западного и отчасти Центрального Казахстана встречалось кочевое скотоводство. В степных и полустепных районах Западного и Южного Казахстана у саков развивалось верблюдоводство. Верблюд использовался как вьючное животное. Меньшую роль в хозяйстве саков играл крупный рогатый скот. На юге Казахстана в долине Сыр-Дарьи развивалось земледелие.

В VII—III веках до н. э. сакские племена объединились в союзы. Во главе этих союзов стояли верховные вожди. Их называли царями. Цари избирались советом вождей. Государственные дела обсуждались на народном собрании. Царь распределял между родами и племенами пастбища и другие земельные угодья.

Сакские женщины пользовались равными правами с мужчинами. Представительницы древней Греции, а позднее Рима в этом смысле обладали гораздо большими свободами и раскрепощённостью. Положение женщины в обществе саков можно определить как нечто среднее между понятиями восточная женщина и западная. Известно также имя царицы Зарины. Так же известно о массагетской царице Томирис, которая властвовала после смерти мужа. В сакском обществе выделялись четыре группы населения: воины, жрецы, земледельцы, скотоводы. Каждому сословию соответствовали свои традиционные цвета: воинам — красный, жрецам — белый, земледельцам-жёлтый, скотоводам- синий[33]. Из сословия воинов происходили вожди и цари. Царь считался посредником между небом и землёй.

Царь проводил первую борозду на весенней пахоте, что демонстрировало его связь с народом. Войны были выгодны для племенных вождей. Пленных превращали в рабов и использовали в домашнем хозяйстве. Тип общества саков — военная демократия[34].

Самое большое количество курганных могильников саков сосредоточено в районах зимних пастбищ, в местах, которыми древние скотоводы особенно дорожили. Саки имели торговые связи с народами Алтая, Сибири, Европы, Востока. В середине 1 тысячелетия до. н. э. стал функционировать «степной путь», протянувшийся из Причерноморья к берегам Дона, затем в земли савроматов в Южное Приуралье, к Иртышу и, далее, на Алтай, в страну агрипеев, населявших район Верхнего Иртыша и о. Зайсан. По этому пути распространяли шелк, меха и шкуры, иранские ковры, изделия из драгоценных металлов. В распространении драгоценных шелков участвовали кочевые племена саков и скифов, через посредство которых диковинный для того времени товар попадал в Центральную Азию и Средиземноморье.

Скотоводство

Основным видом хозяйства саков было скотоводство в сочетании с земледелием. Развивались три основных направления скотоводства[36]:

|

№ |

Виды |

Основные районы развития |

Особенности |

|

1. |

Кочевое скотоводство |

В степях Западного и отчасти Центрального Казахстана |

Характерно круглогодичное кочевание: кыстау(зимой), жайлау(летом), коктеу(весной), куздеу(осенью) |

|

2. |

полукочевое скотоводство |

В степях восточного и северного Казахстана, Жетысу(каз. семь рек), ряде районов Центрального Казахстана, у подножия Тянь-Шаньских гор |

наличие постоянных зимних и летних стоянок |

|

3. |

Оседлое скотоводство |

На юге Казахстана, долинах рек Сырдарьи, Чу, Талас и Келеса |

Развитие в сочетании с земледелием |

Коневодство

По костным материалам, найденным в ходе археологических раскопок в центральном Казахстане, были установлены два вида лошадей:

- низкорослая толстоногая, с массивной головой и туловищем;

- рослая, стройная, которую использовали под седло вооруженные всадники

Овцеводство

Важную роль в скотоводстве играли овцы, дававшие мясо, шерсть, шкуры. Были распространены крупные овцы, близкие к современной породе курдючных овец.

Верблюдоводство

Было развито в степных и полупустынных районах Казахстана. Верблюдов использовали как верховое и вьючное животное. Они давали шерсть, мясо и молоко.

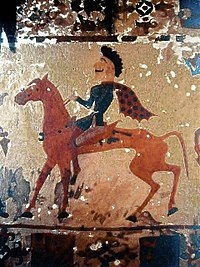

Сакский (скифский) всадник из Пазырыка в Центральной Азии, около 300 г. до н. э.

Золотые серьги в скифском стиле из погребения Тилля-тепе,Бактрия (совр. Афганистан)

На рубеже VI и V вв. до н. э. часть сакских племён (греч. Σάκαι) была покорена персидскими царями династии Ахеменидов, платила им подати и поставляла воинов, завоевание саков описано в Бехистунской надписи Дария I (см. рис.). Саки в составе персидской армии участвовали в греко-персидских войнах, в частности, в битве при Марафоне.

После завоевания Персидской империи Александром Македонским, одна из групп сакских племён вторглась в пределы сатрапии Селевкидов Парфиены (III в. до н. э.) и сыграла значительную роль в образовании Парфянского царства: вождь племени парнов Аршак стал основателем парфянской династии Аршакидов.

Часть племён саков вторглась в Дрангиану и заняла её, дав ей название Сакастан (Страна саков, у Страбона лат. Sacasene — современный Систан на территориях Ирана и Афганистана).

Долго путешествовавший по территории Систана и Белуджистана британский офицер на службе у генерал-губернатора Индии Роберт Сандеман[en] писал:

«Быстро уменьшающиеся племена Саджидов (Sajittae) и Сака (Sacac) являются другими из более древних рас Белуджистана легко узнаваемых в классической географии.»

Сака (сакхани, сахакан, саджиди) — 3 или 13 из 600 племен Белуджей. Присутствие племени Саков среди белуджских племен объясняется тем, что происходили миграции племён на территории Систана и Белуджистана.[41]

Страбон достаточно подробно описывает набеги саков, сообщая, среди прочего, что они добирались даже до Каппадокии и что жители Зелы учредили и ежегодно отмечают особый праздник — Сакею (лат. Sacaea) в честь отражения одного из таких набегов[42].

Переселение саков (в китайских источниках эти племена называются племенами сэ) было частью перемещения кочевых народов, запущенного вытеснением юэчжей племенем сюнну (хунну) около 175 года до н. э. Саки, вынужденные покинуть бассейн реки Или, двинулись на Фергану и Согдиану. Ок. 145 года до н. э. они вторглись в Греко-бактрийское царство и сожгли Александрию Оксианскую. При продвижении на юг саки в середине II в. до н. э. заселили южные области современного Афганистана — т. н. Сакастан.

В конце II — первой половине I веков до н. э. племена саков проникли в Северо-Западную Индию, образовав в середине I века до н. э. ряд индо-сакских государств. Одним из самых известных индо-сакских правителей был царь Май, под властью которого находились Гандхара[43], долина Свата и, возможно, часть Кашмира. Его преемник Аз расширил свои владения и титуловал себя, аналогично правителям Парфии, «великим царём царей»[44]. Около 60 года до н. э. индо-скифы взяли крупнейший город тогдашней Индии — Матхуру. На востоке их набеги доходили до Паталипутры, и к 10 году до н. э. под их напором пало Индо-греческое царство.

В I веке н. э. саков в Индии стали вытеснять на юг двигавшиеся с севера кушаны — ветвь племени юэчжей. Последний этап скифского присутствия в Индии представляет династия Западных Кшатрапов, царствовавшая на западе Деккана со 110 по 395 года. Их столицей служил священный для индусов город Уджайн. На исходе IV века конец власти Западных Кшатрапов в Деккане положил своими завоевательными походами Чандрагупта II из династии Гуптов, убивший последнего сакского правителя Рудрасимху III.