Кирпич может все! Продолжение

Кирпич может все! Продолжение

Город Шибам

Йемен, XVI–XIX века

Кирпичи, из которых построены дома йеменского Шибама, сделаны из смеси глины с соломой и высушены на солнце, а не обожжены на огне, для которого требуется слишком много дефицитного в этих краях дерева. Дожди в Южном Йемене — редкость, так что постройки из сырцового кирпича если и немного подмокнут, то быстро высыхают и стоят веками.

Главная опасность для них — разлив реки Вади-Хадрамаут, откуда жители берут воду для сельского хозяйства. После крупного наводнения 1532–1533 годов город пришлось отстраивать заново. Тогда и возникла уникальная планировка, из-за которой Шибам называют «Манхэттеном пустыни»: прямоугольная сетка улиц, застроенных башнями, высоко поднимающимися над плоской речной равниной. С помощью системы дамб и каналов удалось защитить от паводков небольшое возвышение, на котором образовалась сверхплотная среда из примыкающих друг к другу башен высотой пять-семь этажей. Помимо воды, обитателям грозила не менее сильная опасность — нападения соперничающих племен. Поэтому город обнесен укрепленной стеной с узкими воротами, а на первых этажах жилых домов нет окон и очень мало дверей, зато между дружественными домами устроены переходы в верхних уровнях. Высота дома определяет престиж рода, так что для семей сыновей часто надстраивали этаж над жильем родителей. Общее население города колебалось от 5 до 13 тысяч человек.

Большинство сохранившихся домов относится к концу XIX — началу XX века, когда торговля с Азией принесла жителям Шибама новые доходы. Однако тогда еще точно соблюдалась традиционная строительная технология, и поздние дома не отличаются от самых старых. Выстроенная из кирпича-сырца башня покрывается слоем штукатурки из пережженного известняка, а поверх еще обмазывается слоем глины. Благодаря часто поновляемой обмазке дома не выглядят ветхими, а город в целом смотрится как единая глиняная скульптура.

Новая Голландия в Санкт-Петербурге

1770–80-е годы

Архитекторы — Савва Чевакинский, Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот.Торжественный ансамбль Новой Голландии — это всего-навсего склад для хранения корабельного леса. Вскоре после устройства Адмиралтейской верфи (1704) на левом берегу Невы образовались склады, в 1717 году параллельно руслу реки был прорыт Адмиралтейский канал (сейчас большая его часть засыпана), а между Невой и Мойкой — Крюков канал. В 1732 году остров, образованный каналами и рекой Мойкой, передали Воинской морской комиссии, которая сосредоточила там лесные склады. К началу 1760-х пришла пора заменить первоначальные деревянные сараи на каменные. Созданная в 1762 году Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы требовала, чтобы облик сооружения был достоин столицы, а Адмиралтейство — чтобы строения были функциональны.

Главный архитектор Адмиралтейств-коллегии Савва Чевакинский, только что закончивший барочный Никольский морской собор, придумал систему вертикального хранения бревен в так называемых конусах — нишах, имеющих в поперечном разрезе форму усеченных треугольников. По утвержденному в 1765 году проекту предлагалось построить по периметру острова кирпичные галереи с 63 такими конусами разной высоты, рассчитанными на разной длины бревна, — это отразилось в ступенчатом построении корпусов. Внутренний двор с каналом и гаванью предназначался для разгрузки и загрузки барж, а также обтесывания деревьев.

Оформление фасадов Чевакинскому не доверили, а поручили модному иностранному архитектору Жан-Батисту-Мишелю Валлен-Деламоту. Француз владел новым классическим стилем и вместо нарисованной Чевакинским барочной лепнины окружил высокие арочные окна рустом, а ключевые места — угол на слиянии Крюкова канала с Мойкой и арку над отходящим от Мойки внутренним каналом — оформил гранитными колоннами тосканского ордера и выдвинутым вперед антаблементом.

Склады начали работать в 1773 году, но проект так и остался незавершенным. Не была построена часть корпусов, не получила архитектурного оформления арка с Крюкова канала, и, что немаловажно, стены не были покрыты штукатуркой. Со временем эта недоделка стала восприниматься как самостоятельное эстетическое качество, немаловажное для романтического облика Новой Голландии.

Вокзал Сент-Панкрас в Лондоне

Соединенное Королевство, 1866–1868 годы

Архитектор — Джордж Гилберт Скотт, инженер — Уильям Генри Барлоу

Великая французская революция и Наполеоновские войны подтолкнули многие страны севера Европы к мысли о том, что готика им роднее классицизма. В викторианской Англии «готическое возрождение» пропагандировали влиятельнейший теоретик искусства Джон Рёскин и автор нового здания парламента Огастес Пьюджин. Оба утверждали, что готические формы, во-первых, христианского происхождения и морально превосходят «языческие» классические, а во-вторых, ажурные стрельчатые арки могут легко быть приспособлены для любых современных типов зданий.

Вокзал Сент-Панкрас предельно убедительно демонстрирует второй тезис, соединяя самую передовую инженерию, новые функции и эффектную готическую декорацию. Крупнейший на момент постройки металлический свод дебаркадера, перекрывающий пролет 74 метра, отгорожен от Юстон-роуд четырехэтажным зданием гостиницы с башней высотой 82 метра.

Грандиозные для XIX века масштабы отзываются на стремительную урбанизацию — за первую половину столетия население Лондона выросло больше чем вдвое, достигнув 2 300 000 человек, а за вторую утроилось. Рост населения повлек за собой беспрецедентное увеличение объема строительства, и именно поэтому привычный для английской архитектуры камень пришлось заменить на кирпич.

Джордж Скотт, один из самых плодовитых архитекторов викторианской готики, и не думал маскировать «неблагородный» материал: наоборот, он выбрал максимально яркий оттенок, чтобы еще больше выделить свое здание из окружения. За отсутствием прецедентов в отечественной архитектуре, он обратился к северогерманской кирпичной готике и типологии ратуши, предполагающей несколько ярусов стрельчатых окон над галереей и башню над порталом. Он с легкостью дополняет красный кирпич не только серым и светло-песочным камнем, но и новыми материалами — чугуном (из него сделаны балконы и «парящая» парадная лестница) и бетоном, использованным для противопожарных полов.

Модернистская критика XX века очень осуждала такое несоответствие между средневековой формой и современным наполнением. Сент-Панкрас чуть было не снесли, но в 1967 году Обществу защитников викторианской архитектуры удалось поставить его на охрану. С тех пор вокзал стал принимать скоростные поезда из Франции, отель был полностью модернизирован, а нарядный кирпичный фасад тщательно отреставрирован.

Конторское здание Чилихауз в Гамбурге

Германия, 1922–1924 годы

Архитектор — Фриц Хёгер

Кирпичная архитектура пришла в Гамбург еще в XII веке. Большой товарооборот одного из важнейших городов Ганзейского торгового союза требовал крупных — и желательно пожаропрочных — складов. После образования в 1871 году единого германского государства, лишившего Гамбург таможенной автономии, городу удалось сохранить себе зону свободного порта. В конце XIX — начале XX века на берегу Эльбы был выстроен грандиозный складской комплекс, определивший лицо нового Гамбурга. Суровую функциональность многоэтажных складов смягчали черты традиционной северогерманской архитектуры, такие как ступенчатые фронтоны и круглые лестничные башни.

Чилихаус — одно из первых крупных зданий, построенных в Германии после Первой мировой войны. Заказчик, Генри Сломан, разбогател на ввозе из Чили селитры, используемой в производстве пороха. В 1921 году, на пике гиперинфляции, он смог приобрести в зоне свободного порта участок площадью 6000 кв. м и за три года выстроил на нем 11-этажный дом.

Такая уникальная ситуация позволила появиться крупнейшему сооружению кирпичного экспрессионизма. Это направление в архитектуре 1920-х годов не опиралось на машинную эстетику, как интернациональный модернизм, а заостряло выразительность, присущую утилитарным кирпичным постройкам.

Ключевое слово тут — «заостряло». Чилихаус острый и в буквальном смысле: Хёгер максимально использовал особенность конфигурации участка, придав острому углу здания сходство с носом корабля. Но еще он поменял восприятие материала: для облицовки наружных стен архитектор выбрал клинкерный кирпич, изготовленный из огнеупорной глины (шамота), прессованный и обожженный при высокой температуре вместе с торфом, — темный и плотный. Такая техника сама по себе дает вариативность оттенков, позволяющую избежать монотонности, но в Чилихаусе еще использована фигурная кладка — мерно-ритмичная на основном протяжении стен и весьма прихотливая в уровне галерей и обрамлении порталов, что никак не дает отвлечься от материальности и скульптурности здания.

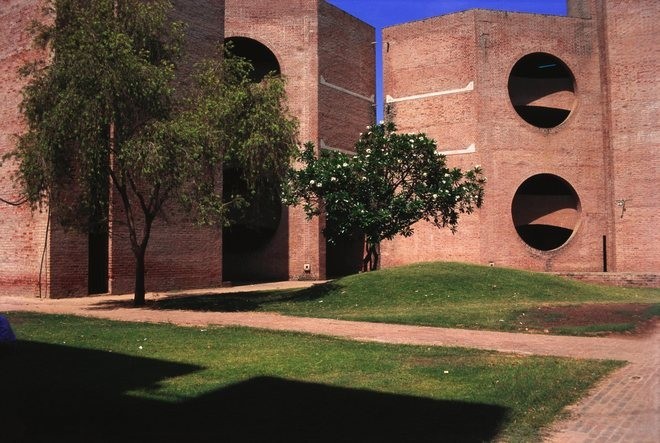

Индийский институт управления в Ахмабаде

Индия, 1962–1974 годы

Самый известный факт из жизни великого американского архитектора Луиса Кана — что он разговаривал с кирпичами. По крайней мере, он советовал своим студентам искать вдохновения таким образом: «Ты говоришь кирпичу: „Чего ты хочешь, кирпич?“ И кирпич тебе отвечает: „Я хочу арку“. И ты говоришь кирпичу: „Послушай, я тоже хочу арку, но это дорого, и я могу использовать бетонную балку“. А потом ты говоришь: „Что ты об этом думаешь, кирпич?“ Кирпич отвечает: „Я хочу арку“».

В комплексе Индийского института управления множество арок, а также полностью круглых отверстий в кирпичных стенах. Проектируя бизнес-школу нового типа, Кан использовал приемы традиционной индийской архитектуры — такие, как устройство открытых галерей, предохраняющих от перегревания стены расположенных за ними помещений, но при этом и внедрял непривычные для индийцев практики строительства: обычно кирпичные здания в Индии покрывались штукатуркой, скрадывающей погрешности кладки. Кирпич был выбран основным строительным материалом, потому что его изготовление и кладка давали работу большому количеству человек. Но быстро выяснилось, что низкоквалифицированные рабочие не могут обеспечить качества, которого от них требовал архитектор. Кан же придавал большое значение правде материала, не терпел штукатурки и, кроме того, хотел, чтобы

кирпичные стены напоминали о своей физической связи с индийской почвой. Поэтому он проводил много времени на стройплощадке, обучая рабочих правильно выкладывать арки и тщательно исполнять другие детали открытых кирпичных стен. «Они сначала не понимали, что не всякая кривая между двумя точками — арка. Их первые попытки мне хотелось оставить в качестве игровой площадки для детей», — рассказывал Кан впоследствии?

Кан умер на этой работе: его сердце не выдержало нагрузки при очередном сложном перелете из Индии в США, — но он оставил в Ахмадабаде множество хорошо обученных рабочих, а также набравшихся опыта под его руководством архитекторов. Главный помощник Кана в работе над Индийским институтом управления, Балкришна Доши, впоследствии сделал блестящую карьеру и в 2018 году был удостоен главной архитектурной премии в мире, Притцкеровской.

Исторический музей в Нинбо

Китай, 2003–2008 годы

Архитектор — Ван Шу

Кирпич обычно и буквально — плоть от плоти места. По крайней мере, так было до наступления глобализации, сделавшей привычной доставку чего угодно на любые расстояния. Кирпич, из которого выстроен Исторический музей в Нинбо, вобрал в себя еще и время. Ван Шу использовал материалы из разрушенных при модернизации города исторических строений, а те, в свою очередь, вобрали в себя более ранние фрагменты. Местность на восточном побережье Китая, где расположен Нинбо, подвержена разрушительным тайфунам, и жители уже в давние времена приспособились вторично использовать стройматериалы, складывая из разнородных обломков новые стены. Эта техника называется «ва пан», и она передавалась из поколения в поколение столетиями, если не тысячелетиями, но с приходом индустриальных методов строительства стала забываться. Ван Шу решил, что сохранение этой традиции важно в практическом, историческом и культурном отношении и лучшего повода для этого, чем строительство Исторического музея, быть не может.

Концепция Ван Шу победила на конкурсе в 2003 году, но реализовать ее оказалось не так-то просто: оказалось, что большинство местных мастеров уже не помнят, как класть «лоскутные стены», и, чтобы восстановить навыки, пришлось разыскивать умельцев, показывая жителям города фотографии кладки ва пан.

Построенный музей выглядит как рукотворная гора со срезами геологических отложений. Кирпичи разных размеров и оттенков перемежаются вкраплениями черепицы и камня: ва пан пускает в дело все. Музей истории сам стал историческим экспонатом. Специалисты различают в его кладке, например, кирпичи династии Мин, то есть сделанные более 400 лет назад — они серые, длиной около 20 сантиметров; самому же старому из идентифицированных в стенах музея кирпичей 1500 лет, он был изготовлен в эпоху Тан. Для полностью перестроенного уже в наступившем тысячелетии города эта связь с древностью особенно ценна.

Базельский художественный музей

Швейцария, 2009–2016 годы

Christ & Gantenbein

Проектируя в историческом центре Базеля новое здание художественного музея, бюро Christ & Gantenbein задалось целью создать единый ансамбль с существующим неоклассическим зданием 1930-х годов постройки. Не имитируя стиль старого здания музея, новое согласовано с ним по высоте, по размеру окон и по форме: выступающему углу одного отвечает заглубленный угол второго, образуя в промежутке общее открытое пространство. Здание 1930-х годов облицовано серым камнем разных оттенков, и для фасада нового архитекторы подобрали сходный по тону кирпич: длинный и узкий, всего четыре сантиметра в высоту, он уложен чередующимися выступающими и заглубленными рядами, что подчеркивает материальность стены. Широкие полосы кирпича слегка отличающихся оттенков — внизу темнее, наверху светлее — придают фасаду подобие традиционных членений: цоколь, основная стена, фриз, аттик. При этом в трехметровой высоты фриз вмонтированы в зазорах между кирпичами подсвечивающие их светодиоды. Подсветка используется для проекции на фасад названий текущих выставок. Этот неожиданный прием напоминает о современности здания, которое иначе можно было бы принять за древнее сооружение, лишившееся своей облицовки и декора.

Объем здания выполнен из бетона, но кирпичный фасад — не облицовка, а «честная» самонесущая стена. Предъявляя новую работу на Венецианской биеннале 2016 года, швейцарские архитекторы объясняли, что они так понимают важнейший для современной архитектуры принцип сбережения ресурсов: самым экологичным будет здание, которое простоит века — и потому, что хорошо построено из прочных материалов, и потому, что деликатно вписывается в существующую ситуацию, так что ни у кого не возникнет желания его побыстрее снести.

Источники – Интернет сайты

Отредактировано С. Данилов