Абдулла Бабаханов. Мастер архитектуры или Народный зодчий

Абдулла Бабаханов.

Мастер архитектуры или Народный зодчий

Бабаханов Абдулла Бабаханович – Народный архитектор СССР, заслуженный строитель Узбекистана, профессор Ташкентского политехнического института.

Первый советский архитектор-узбек, один из организаторов архитектурно-строительного дела в Узбекистане общественных зданий в городах и селах Средней Азии. А. Бабаханов – автор ряда монографий, книг, научных статей и докладов. Многие годы он отдал делу воспитания и подготовки кадров республики. В старинном живописном городке Киргизии Токмак, расположенном на берегу бурной горной реки Чу в родовом доме прошло счастливое и обеспеченное детство Абдуллы. Отец Бабахан – образованный человек был купцом первой гильдии. В конце восемнадцатого года прошлого столетия волна Революции и Гражданской войны настигла и это затерявшиеся место в горах. Почти все мужское население мобилизовали на фронт. Зимой 1920 года Бабахана расстреляли как классового врага. Мать собрала трех детей в дорогу и отправилась в Ташкент. В те годы по дорогам городов, кишлаков в поисках пищи и крова скитались беспризорные дети – жертвы двух противоборствующих классов: и тех, кто погиб в борьбе за идеалы новой жизни и их ярых противников…

В тридцатые годы перед архитекторами республики стала задача создания современного массового жилища с более удобной планировкой, с использованием лучших достижений архитектурного наследия. Абдулла понимал, что для работ такого масштаба ему не хватает знаний. В 1934 году ректорат института направил молодого специалиста в аспирантуру Московского архитектурного института. В течение четырех лет он обучался у признанных зодчих современной архитектуры и градостроительства профессоров А. Кузнецова, Н. Марковникова, И. Рыльского и Н. Докучаева. Сидя за планшетом в общежитии или аудитории Абдулла мечтал о новостройках, архитектурных ансамблях, дворцах культуры, спортивных сооружениях, кинотеатрах, которые когда-нибудь он построит в родном далеком Узбекистане. Но пока что он трудился над тремя проектами: театром на 1200 мест, кинотеатром и дворцом спорта, считавшихся сложными объектами.

Комиссия очень высоко оценила работы аспиранта Бабаханова. Молва о талантливом архитекторе разлетелась по столице. Московские проектные организации одна за другой завалили молодого специалиста заказами. Событием и лучшим проектом тех лет Абдуллы считается двухэтажное здание для колхозного клуба на 300 мест в Ташкентской области, где молодой архитектор на основе современных конструкций в интерьере здания использовал лучшие традиции дизайна восточных зодчих. Здесь в Москве Абдулла продолжал изучать и анализировать архитектуру памятников Средней Азии Х1V-ХV веков. Весной 1938 года Абдулла возвратился в родные края.

Вернулся не один. С ним была молодая жена Наденька. А познакомились они прошлой весной в Москве. Как-то Абдулла пришел в НИИ резиновой промышленности по вопросам связанным с документами учебы в аспирантуре. В приемной председателя его встретила симпатичная русоволосая девушка с веселыми голубыми глазами. Она предложила аспиранту подождать начальника и выпить стакан воды. Абдулла не отказался.

В новом генплане предложенным А. Бабахановым части «старого» и «нового» города сливались в единый организм. Соединял их большой проспект имени Навои с новыми магистралями и улицами. Как руководитель этого грандиозного проекта Бабаханов разработал еще планы площади Беш-агач и Комсомольского озера, осуществил проекты и строительство улиц имени Фурката, Б. Хмельницкого, Ш. Руставели, Хамзы и других. В конце 1939 года по проекту А. Бабаханова был построен четырехэтажный дом из двадцати четырех квартир по улице Карла Маркса 40. Дом по сегодняшний день является гордостью зодчества Ташкента. Семья Бабахановых поселилась в комнате, только что отстроенного Дома специалистов по улице 9-го января, где проживала еще одна семья. В то время это был самый красивый дом в Ташкенте, с фонтанами во дворе утопающий в зелени и цветах. Здесь жила элита – писатели, артисты, художники и кинематографисты. Надя с радостью устраивала комнату, создавала уют и красоту. Она совсем не ощущала себя «на сносях», легко ходила. 11 августа 1938 года в молодой семье появился сын, названный Леонардом в честь великого итальянского художника эпохи Возрождения Леонарда да Винчи.

Опыт строительства Ферганского канала стал большой школой. По примеру этой стройки в 1940-41 году было возведено Ката-Курганское водохранилище, где приняли участие больше ста двадцати тысяч населения и специалистов. Автором архитектурных строений этого комплекса был Абдулла Бабаханов. Работа в новом направлении в системе ирригации и гидросооружений расширило его творческие возможности. Он настолько увлекся строительством, что в последствии в 1962 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Вопросы архитектурных сооружений водного хозяйства». Позже в 1968 году под его руководством был построен Южно-Сурханский водохранилищный комплекс. Война застала Абдуллу, как раз в последние дни строительства Каттакурганского водохранилища. Вернувшись, с объекта домой он объявил жене, что едет на фронт. — Но ты же архитектор и у тебя есть бронь? — удивилась Надя.

Тем временем капитан-инженер Абдулла Бабаханов в составе 191-го самого передового саперного полка шел с боями и делал все для того, чтобы его сооружения надежно защищали солдат в быту и во время боев с врагом… Под шквалом огня солдаты строили военные мосты, командные пункты, блиндажи, плоты и траншеи. Иногда при отступлении все приходилось рушить. Капитан А. Бабаханов с инженерными частями участвовал в сражениях на знаменитой Курской дуге, Белорусском и Украинском фронтах. Он был удостоен орденами «Красного Знамени», «Отечественной войны» второй степени и несколькими медалями.

В 1946 году руководство республики предложило Абдулле Бабаханову возглавить государственный проектный институт Узбекистана, и должность главного архитектора. Здесь он проработал десять лет. За это время в республике было построено два миллиона квадратных метров жилой площади. Этими широкомасштабными разработками проектов и их строительством занимался коллектив проектного института.

Миллионы жителей Узбекистана тогда получили новое бесплатное современное и удобное жилье. Шло время, город разрастался, появлялись новые кварталы, административные и общественные здания. Но в столице не было четко обозначенного места, которое стало бы центром и сердцем Ташкента.

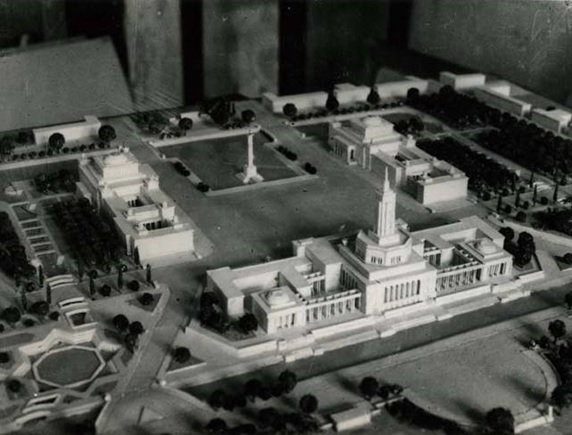

В 1946 году правительство бросило клич архитекторам: на конкурсной основе сделать проект площади с административными зданиями в центре Ташкента. В конкурсе приняли участие не только зодчие из Узбекистана, но и специалисты из Москвы и Ленинграда.

В комиссию поступило больше 60-ти проектов. В течение двух месяцев в залах здания Дома ученых экспонировались работы конкурсантов. 18 июля жюри во главе с академиком архитектуры, автора легендарного здания театра имени Навои А. Щусевым выделило три работы победителей.

Первое место получил проект А. Бабаханова, второе – С. Полупанов, третье – В. Волчек. При разработке своего плана А. Бабаханов учел ландшафт местности, близость нахождения реки Анхор и решил использовать ее как возможность создания микроклимата для будущей площади. Архитектор задумал из русла реки провести искусственный канал, обрамляющий площадь с трех сторон. А в восточной части площади поместить каскад с фонтанами и бассейнами.

18 июня 1992 года Абдуллы Бабаханова не стало. Когда-то А. Бабаханов мечтал создать Архитектурный институт…

Если собрать воедино все, что он построил, то перед нами образно возникнет огромный красивый город с многоэтажными благоустроенными домами, с уникальными архитектурными комплексами, культурными центрами, площадями и улицами, — город, который подарил людям удивительный человек, уникальный народный зодчий — Абдулла Бабаханов.

Архитектор-градостроитель призван создавать наилучшие условия для жизни не только своих современников, но и будущих поколений… Зодчий, создавая для народа удобные, красивые и благоустроенные города, прежде всего слуга народа, отдающий все свои силы, все свои способности, всю свою жизнь заботе о человеке. — И. Жолтовский.