7 слов, помогающих понять арабскую культуру

7 слов, помогающих понять арабскую культуру

Как правильно пить кофе, о каких вещах стоит умалчивать, почему хвастаться — это нормально, кто такой человек, охваченный джинном, и что значит пословица «Верблюд не видит своего горба, он видит только горб своего брата»

Арабский мир занимает территорию в более чем 13 миллионов квадратных километров и включает в себя двадцать три страны, в которых говорят на сотнях различных диалектов. У каждой из этих стран свои обычаи, история и образ жизни, поэтому мы выбрали понятия, общие для большинства живущих там людей.

1. Иншалла إن شاء الله

Даст Бог!

Молитва в пустыне. Группа арабов в районе пирамид Гизы. 1911 годWikimedia Commons

«Иншалла» буквально означает «если пожелает Бог». Это выражение, несколько раз встречающееся уже в Коране, в современном арабском языке стало практически словом-паразитом — настолько часто его употребляют. Арабы верят, что большинство событий контролирует Бог, а не человек, поэтому, говоря о будущем, чуть ли не всегда добавляют «иншалла». Европеец будет удивлен, услышав это в качестве утвердительного ответа на вопрос, идет ли данный автобус в какое-то место. С другой стороны, «иншалла» — способ тактично отказать. Дело в том, что в арабской культуре не принято прямо говорить «нет». Сказав «иншалла», можно пообещать, но не сделать. В таких случаях часто говорят in šāʾ aḷḷāh bukra — «даст Бог, завтра», что равносильно поговорке bukra fi l-mišmiš — «завтра, в сезон абрикосов», то есть «после дождичка в четверг». Формула in šāʾ aḷḷāh была заимствована и в языки неарабоязычных народов, исповедующих ислам, часто употребляется и в речи мусульман России.

2. Ал-фусха الفصحى

Литературный арабский язык

Арабская школа. Каир, около 1900 годаArt.com

Литературный арабский язык учат в светских и религиозных школах, на нем произносят официальные речи, проповеди и сводки новостей, на нем пишут, но практически не говорят. В арабских странах разговаривают на потомках древнеарабского языка — многочисленных диалектах, претерпевших, как и любой язык, сильные изменения за четырнадцать веков, прошедшие с возникновения ислама. В наивном восприятии диалекты считаются простыми, «грязными», утратившими старую грамматику, а литературный язык — правильным, «чистым». Изначально al-fuṣḥā — прилагательное к слову женского рода al-luġa («язык») и означает «самая ясная, чистая, красноречивая».

Один из самых популярных в современном Египте киногероев, простолюдин ал-Лимби, в фильме «Ал-Лимби в доисламские времена» попадает в Аравию VI века, где оказывается среди людей, говорящих на фусхе, которую он практически не знает и не понимает. Комические ситуации строятся вокруг слов и выражений, которые звучат одинаково или похоже на египетском диалекте и литературном арабском языке и при этом значат абсолютно разные вещи. «Вам обеспечены два часа беспрерывного смеха», — уверяют кинорецензии.

3. Кахва قهوة

Кофе

Невозможно говорить об арабской кухне в целом: в разных регионах готовят разные блюда. А вот кофе гостю подадут везде. Изначально слово qahwa означало «вино» или «кислое молоко», якобы обозначая в обоих случаях «напиток, отбивающий аппетит». В арабских диалектах слово «кофе» произносят как «кахва», «ахве», «гахва», «гхава» или «гахава». Эти различия в произношении настолько показательны, что даже используются лингвистами для обозначения целого комплекса фонетических изменений — например, говорят, что для бедуинских диалектов характерен «синдром гахава» . Согласно этимологическим словарям, в своей наиболее близкой к литературному языку форме слово «кахва» было заимствовано в турецкий язык, а оттуда попало в европейские, в том числе и в русский.

В Йемене, на родине кофейных плантаций, часто невозможно выпить черный кофе: его отправляют на экспорт, а сами йеменцы пьют напиток из кофейной шелухи, по вкусу и цвету больше похожий на зеленый чай.

Натюрморт с арабским кофейником даллой и хурмой. Сэм Дум. 2014 год© Sam Doum / SamDoumArt.com

В Саудовской Аравии кофе готовят в далле — сосуде, похожем на металлический кувшин с острым изогнутым носиком и крышкой. В нем заваривают и черный, и «рыжий» кофе. Последний — из необжаренных зерен с добавлением различных специй — считается более традиционным. Далла может быть большого объема: кофе принято подливать, пока гость не перевернет чашку. Как это часто бывает в арабской культуре, при этом действует неписанное правило: пить не более трех чашек; выпить меньше — значит обидеть гостеприимного хозяина, выпить больше — пожадничать. Этот обычай отражен в пословице: «Первая чашка для утоления жажды, вторая — для гостеприимства, третья — для кайфа, четвертая — для меча».

4. Джамаль جمل

Верблюд

Верблюды сыграли огромную роль в истории арабского народа: на них можно было кочевать по огромным пустыням Аравийского полуострова, перевозить имущество и товары. Верблюд был непременным спутником древнеарабского поэта, героем его стихов и основой для метафор. Так поэт VII века ал-Аша характеризует свою возлюбленную:

Мошенник Абу Заяд верхом на верблюде.

Миниатюра из книги Мухаммада аль-Харири «Maquamat» («Макамы»). XII век

Уж так она хороша: блестят зубов жемчуга,

Густых волос чернота скрывает белый висок,

И, как верблюдица, чьи копыта стерты в пути,

Она идет не спеша, в грязи не пачкая ног .

В словаре классического арабского языка можно найти тысячи слов, описывающих разные виды верблюдов, их состояние, внешний вид, возраст, повадки, а также обращение человека с ними: rāša («верблюдица с мохнатыми ушами»), šursūf («верблюд со сломанной коленкой»), habhabiyy («хороший погонщик верблюдов, умеющий подгонять их правильными напевами»), bazama («доить верблюдицу двумя пальцами») и так далее. Самое частотное и общее название jamal было заимствовано (возможно, через посредство других ближневосточных языков) в греческий и латынь, а оттуда — в большинство европейских языков, например английский (camel). Бедуинская легенда рассказывает, что пророк Мухаммад произнес вслух 99 имен Аллаха, а сотое шепнул на ухо верблюду, поэтому у верблюда всегда немного высокомерный вид. «Верблюд не видит своего горба, он видит только горб своего брата», — говорят арабы, подразумевая соринку в чужом глазу.

5. Харума حرم

Быть запретным, быть священным, таким, к которому нельзя прикасаться

Байяд в окружении женщин гарема. Миниатюра из повести «История Байяда и Рийяд». Конец XII века

Как и во многих языках мира , в арабском есть слово, которое одновременно обозначает и священное, и проклятое, и ритуально освященное, запретное. Это слово ḥaruma. Однокоренное ḥarā́m означает «запретное действие», «грех» в религиозном и в обыденном смысле слова. В исламском праве существуют длинные списки запретов, нарушение которых в земном или загробном мире карается наказанием. Нельзя употреблять в пищу свинину и алкоголь, играть в азартные игры, есть мертвечину, лишать наследства детей. Кроме того, запрещено ростовщичество, поэтому исламские банки функционируют на совершенно иных принципах.

А еще есть ḥáram (второй гласный краткий и ударение падает на первый слог) то есть «святыня, священная территория». Официальный титул короля Саудовской Аравии — ṣāḥibu l-ḥaramayni, «хозяин двух святынь». Здесь слово ḥaram употреблено в двойственном числе и относится к Мекке и Медине. Третья святыня — Иерусалим.

Еще одно всем известное производное того же корня — это ḥarī́m, «гарем; женская половина дома». Это понятие скорее историческое: в современном мире уже не встретишь гаремы султанов, где живут жены, наложницы и евнухи. Традиционно женская половина теперь стала территорией семьи: гости не ходят по дому, а только сидят в гостиной. Многие дома имеют отдельный вход для семьи и для гостей, в квартирах гостиная расположена ближе всего к входной двери. Такая система позволяет женщине находиться дома без платка. Но традиция заводить до четырех жен одновременно до сих пор существует, особенно у богатых арабов, которые могут обеспечить каждой из жен отдельный дом. Однако новая женитьба мужа может стать трагедией для женщины, и этой теме посвящено немало сюжетных линий арабских фильмов и сериалов.

6. Касыда قصيدة

Касыда, традиционная арабская поэма

В арабской литературе существует собственная традиция стихосложения, известная с доисламских времен, с особыми оригинальными метрами :

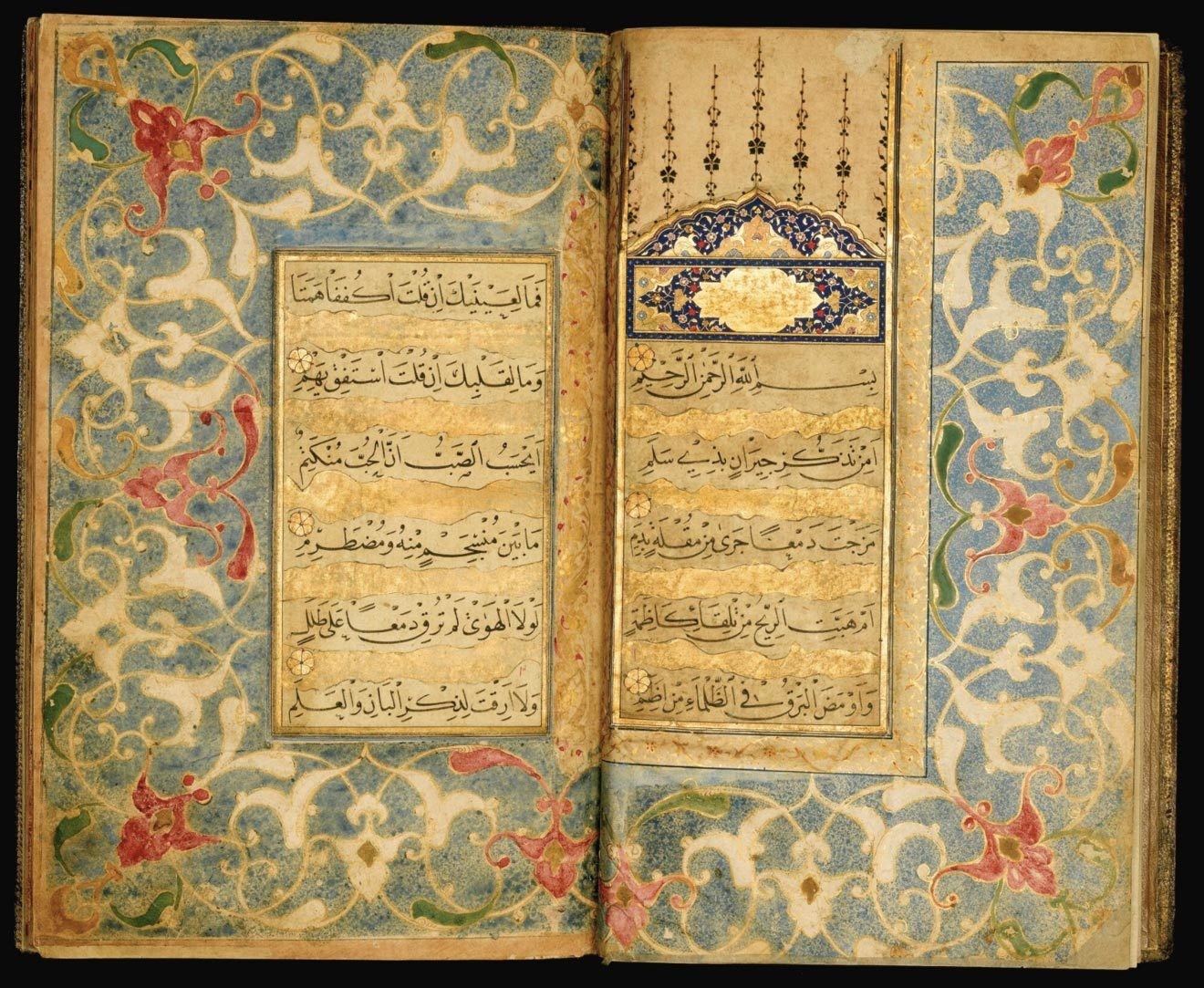

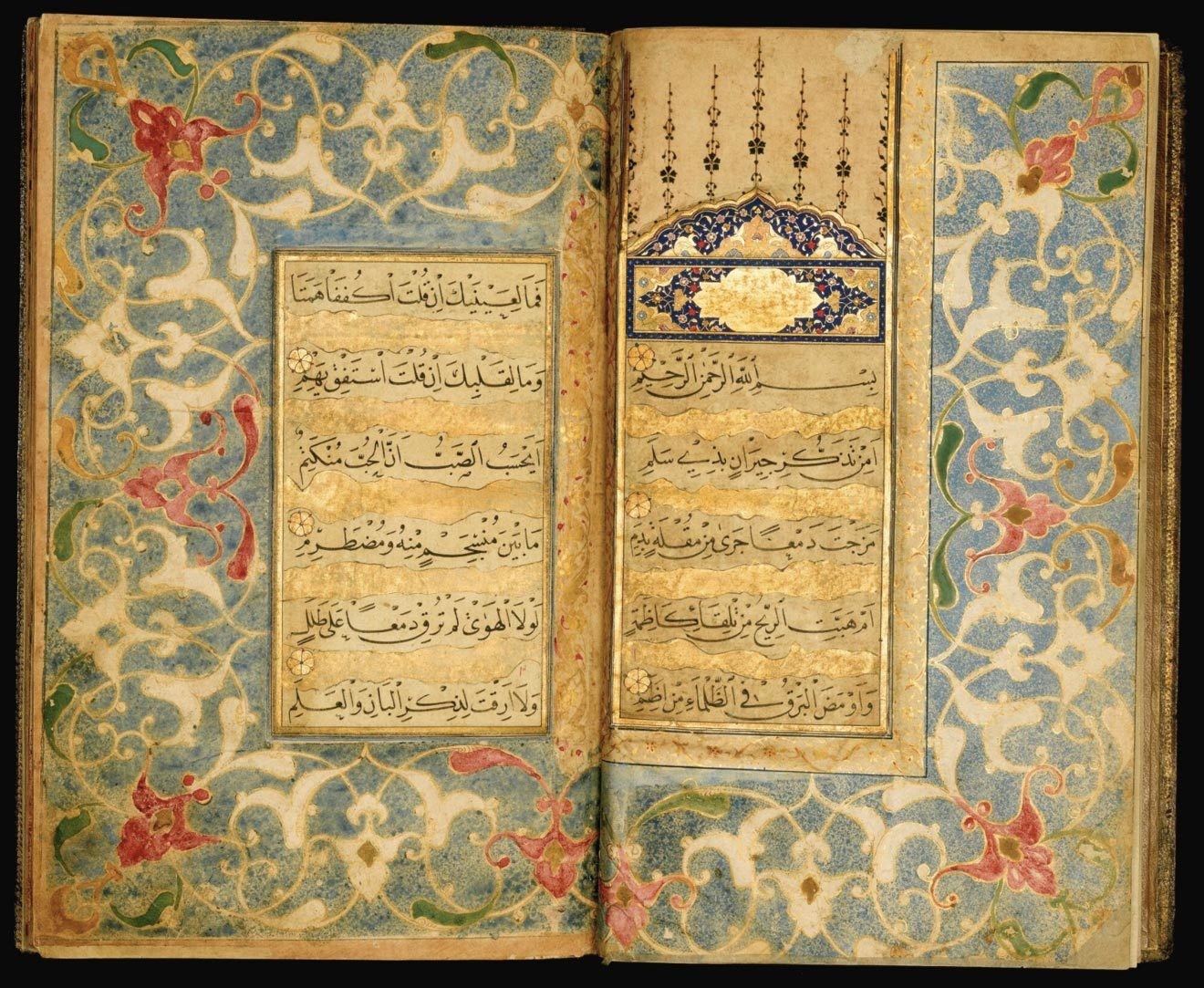

«Касыда аль-Бурда», переписанная Мухиддином ал-Амаси. XV–XVI века

Мы были звездами в небе, ты же месяцем был

И ярким светом своим в потемках людям светил.

Упал вдруг месяц с небес — родимый братец погиб,

И мне теперь меж родных никто уж больше не мил.

Судьба тебя унесла — осталась слава твоя,

Путем прекрасным ты шел, да бросить нас поспешил .

Интересна традиция чтения стихов, которую иногда можно наблюдать в маджлисах, в телепередачах и на видеозаписях: поэт или чтец читает одну или несколько строк, обычно с выражением и сильными эмоциями, а сидящие вокруг люди повторяют последнее слово строки в знак одобрения, как бы смакуя рифму, а в случае особенно удачных строк аплодируют, и только после этого поэт продолжает чтение. Есть и другая традиция: читать стихи нараспев, так, как обычно поют Коран.

7. Загруда زغرودة

Радостные пронзительные крики, свадебная песнь

Арабские женщины готовятся к свадьбе. Багдад, 1918 год© Lanyon / Hulton Archive / Getty Images

Такие крики можно услышать во всех странах арабского мира на свадьбах, помолвках, религиозных праздниках, во время танцев и когда играет музыка, после рождения ребенка, а также во время других радостных событий. Считается, что эта традиция восходит к доисламским языческим обрядам. Обычно крики издают женщины, прикрыв рот развернутой ладонью. Оригинальность звука получается за счет быстрого движения языка влево-вправо и громкого возгласа в конце. В сиро-ливанском регионе загрудами называют и специальные свадебные песни, для которых могут приглашать профессиональных исполнительниц. Такие песни воспевают достоинства жениха и невесты, благородство их семей, поздравляют молодых. Пение постоянно прерывается загрудами-трелями. Иногда загруда сопровождает и грустное событие: так встречают тела павших героев.

Автор Вера Цуканова