Вклад женщин в классическую исламскую цивилизацию наука, медицина, политика

Вклад женщин в классическую исламскую цивилизацию наука, медицина, политика

Салим аль-Хасани (Salim al-Hassani) Существует много работ, посвященных роли женщин в развитии исламского права (фикха) и литературы, другие исследования касаются участия женщин в образовании и медицине – но таких гораздо меньше, и уж совсем не часто говорится о вкладе мусульманок в научно-технический прогресс. В числе таких примеров можно назвать Зубайду, которая возглавила новаторский проект по рытью колодцев и строительству постоялых дворов по всему паломническому маршруту из Багдада в Мекку, математика и судэксперта Сутайту Дайфу Хатун, которая преуспела в деле государственного управления, основательницу мечети и университета Карауин в Фесе Фатиму аль-Фихри, женщину-мастера по изготовлению астролябий по фамилии Аль-Иджлия, правительниц Ситт аль-Мульк, Шаджар ад-Дурр, Разию-султан и королеву хауса Амину. В свете растущей значимости вопроса о месте женщин в обществе, хотелось бы поговорить о знаменитых мусульманках, сведения о которых известны на сегодняшний день. Автор надеется, что этот материал послужит отправной точкой плодотворных дебатов и стимулирует процесс открытия новых важных фактов.

- Вступление.

В научных трудах упоминания об этих прославленных женщинах редки и фрагментарны, между тем, они занимали видное место в развитии научной сферы, филантропии, создании учебных заведений и религиозных учреждений. Портрет Гипатии Александрийской, иллюстрация к сочинению Элберта Хаббарда «Маленькие путешествия в дома великих учителей» (Elbert Hubbard, Little Journeys to the Homes of Great Teachers), 1908 г. Ввиду скудости информации об этих женщинах и растущей важности темы о роли женщин в обществе, настоящим исследованием мы пытаемся изложить имеющиеся сведения об их жизни и свершениях. При этом мы ставим перед собой двойную цель: познакомить читателя с имеющимися данными и инициировать процесс исследований, позволяющий пролить свет на наиболее важные факты о заслугах сотен женщин в различных областях научной и социальной деятельности в разные периоды исламской истории.

Портрет Гипатии Александрийской, иллюстрация к сочинению Элберта Хаббарда «Маленькие путешествия в дома великих учителей» (Elbert Hubbard, Little Journeys to the Homes of Great Teachers), 1908 г.

2. Женщины в историографии: проблема методологии.

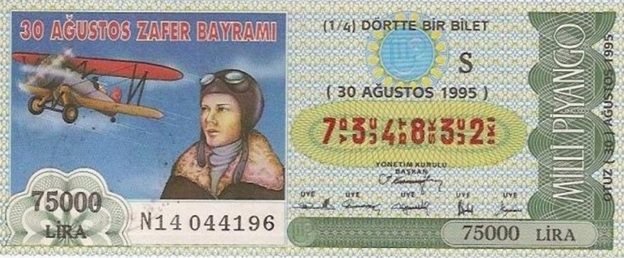

За тысячи лет многие женщины оставили заметный след в своих обществах, коренным образом изменили судьбы одних народов или незаметно повлияли на жизнь других. С древних времен женщины славились как поэтессы, литераторы, врачи, философы и математики. Достаточно вспомнить знаменитую Гипатию (ок. 370-415 гг.) – философа, математика, астронома, преподавателя, жившую в египетской Александрии эллинистического периода и занимавшую видное место в ученых кругах. В этом ключе интересно отметить исламский взгляд на Клеопатру Египетскую (род. ок. 69 г. до н.э.). Согласно арабским источникам, она была сильным и талантливым монархом, заботившимся о Египте. Указывая на ее таланты, они ничего не говорят о ее нравственности и женских чарах, зато подчеркивают образованность и способности государственного деятеля. Таким образом, арабские источники рисуют совершенно противоположный портрет Клеопатры, в отличие от ее изображения греко-римскими источниками, согласно которым она предстает, в первую очередь, гедонисткой и соблазнительницей. С первых лет ислама женщина выполняла ключевые общественные функции, а значит, ни в коем случае не стояла в стороне от строительства исламской цивилизации. Например, жена Пророка Мухаммада Аиша бинт Абу Бакр (да будет доволен ею Аллах) была одаренной управительницей, знатоком хадисов, юриспруденции, преподавателем и оратором. Есть и другие примеры того, что мусульманские женщины прекрасно зарекомендовали себя в медицине, литературе, юриспруденции. Эта давняя традиция имеет свое продолжение и в современности, когда женщины начинают проявлять себя в новых непривычных качествах. Например, турчанка Сабиха Гекчен (1913-2001) стала одной из первых в мире военных летчиц, со временем стала работать старшим инструктором в турецком Институте авиации. Тем не менее, в классических книгах по истории довольно мало информации о вкладе мусульманок. По-новому взглянуть на этот вопрос помогут малоизученные рукописи.

В архивах по всему миру хранится не менее 5 миллионов манускриптов, из них изучено только около 50 тысяч, и в основном они не касаются науки. Это говорит о том, что перед специалистами в данной области открывается колоссальное поле деятельности.

Турецкая банкнота, датированная 30 августа 1995 года. Выпущена в честь первой в Турции женщины-военного летчика Сабихи Гекчен (1913-2001)

3. Последние исследования.

Однако в последних исследованиях наблюдается изменение этой традиционной тенденции, и с некоторых пор исследователи пытаются реабилитировать женщин в исламской истории. Приведем в качестве примеров две таких попытки.

3.1. Проект «Мухаддисат».

Многие годы доктор Мохаммед Акрам Надви (Mohammed Akram Nadwi) занимался долгосрочным крупномасштабным проектом по систематизации биографий тысяч женщин, участвовавших в передаче хадисов на протяжении всей исламской истории. Работа доктора Надви «Аль-Мухаддисат: женщины-ученые в исламе» на арабском языке представляет собой 40-томный биографический словарь с биографиями мусульманок, изучавших и передававших хадисы. В нем ему удалось продемонстрировать, что женщины действительно внесли огромный вклад в дело сохранения учения Пророка (мир ему и благословение), которое остается ключом к пониманию правил и норм жизни мусульманина, изложенных в Коране. В границах дозволенного исламом женщины постоянно учились и были учителями в мечетях и медресе, путешествовали в поисках знаний, передавали и критиковали хадисы, издавали фатвы и т.д. Их знания уважали и ценили многие признанные ученые мужского пола. Женщины-ученые пользовались ощутимым авторитетом в обществе, и это было не исключением, а нормой. Внушительный объем данных, представленный в «Мухаддисат», важен для понимания заслуг женщин в исламском обществе, их прошлых достижений и будущего потенциала.

3.2. Биографический словарь

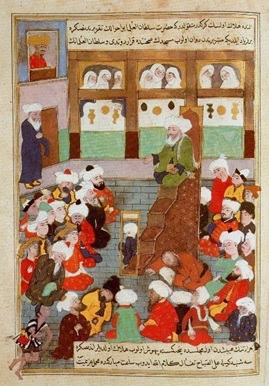

Женщины из соседней комнаты слушают проповедь шейха Баха ад-Дина Валада в Балхе, Афганистан. Миниатюра из «Джами ас-Сияр», 1600г., музей Топкапы, Стамбул В продолжение исследования «Ислам: расширение возможностей женщин» (Islam: The Empowering of Women) Аиши Абдуррахман Бьюли (Aisha Abdurrahman Bewley) опубликована работа «Мусульманские женщины: биографический словарь» (Muslim Women: A Biographical Dictionary). Эта актуальная работа представляет собой словарь, являющийся источником всесторонних сведений о мусульманках практически за всю историю ислама, начиная с первого века хиджры до середины 13 века хиджры. Собранные в нем сведения доказывают, что на протяжении этих 14 столетий мусульманки всегда преуспевали на ниве науки и предпринимательства, не оставляя своих традиционных ролей жен и матерей.

По словам автора, ее книга стала ответом на частые вопросы о женщинах-ученых исламской цивилизации: «Просматривая биографические справочники, я с удивлением обнаружила множество упоминаний о женщинах. Это огромное количество женщин, представленных во всех областях, от ученых до правительниц, регентш или самостоятельных властительниц, женщин, имевших значительное влияние на политику». Это привело автора к решению составить большой биографический справочник мусульманок, вопреки современным заблуждениям по поводу отношения ислама к женщине. «Словарь охватывает период со времен Пророка до середины XIX века… Как видим, функции мусульманки ни в коем случае не сводились к дому и семье. Деятельность мусульманок простиралась на разные области…. Причем их многочисленные функции нельзя отделить друг от друга – они переплетаются и взаимодействуют. Предпринимательница одновременно является матерью, женщина-ученый не перестает быть женой. Женщина просто учится ловко управляться со всеми ними, и, как видим из статей словаря, это ей прекрасно удается».

Два вида на мечеть и медресе аль-Фирдаус в Алеппо, построенные Дайфой Хатун в 1235-36 гг.

4. Общие замечания.

С недавних пор исследователи и эксперты стали обращать внимание на тот факт, что многие женщины сыграли заметную роль в исламской культуре. Родственницы халифов и придворных состязались друг с другом в меценатстве и овладении различными видами искусства.

Так, дочь андалузского правителя Ахмеда Айеша преуспела в овладении рифмой и ораторским искусством, ее речи воспламеняли важных кордовских философов, а ее библиотека была одним из лучших и полнейших собраний во всей мусульманской Испании. Альмохадская принцесса Валлада, красота которой не уступала ее талантам, была знатоком поэзии и риторики, славилась глубоким и блестящим полемическим стилем, являлась постоянной победительницей конкурсов стихосложения и прозы, пользующихся неизменным успехом у образованной публики, съезжавшейся в столицу Кордовского халифата со всего Пиренейского полуострова. Жительницы Севильи Аль-Гассания и Сафия тоже отличались поэтическим и ораторским дарованием, последняя также была непревзойденным мастером каллиграфии и миниатюры, рукописи в ее исполнении, украшенные великолепными миниатюрами, были предметом зависти большинства современных ей художников. По всей Андалусии славилась своим литературным даром дочь Аль-Файсули Мириам, ничто не могло сравниться с сарказмом и остроумием ее эпиграмм. Умм аль-Саад прекрасно разбиралась в мусульманской традиции. Лабана из Кордовы отличалась глубокими познаниями в точных науках, ее способности позволяли ей решать сложнейшие геометрические и алгебраические задачи, а благодаря своим энциклопедическим знаниям по литературе, она стала личным секретарем халифа Аль-Хакама III.

Портрет Хюррем-султан (Роксоланы) (ок. 1510 – 18 апреля 1558 гг.) кисти неизвестного художника, музей Топкапы, Стамбул. Супруга Сулеймана Великолепного была известна своей филантропией, по ее приказу был построен ряд крупнейших сооружений общественного значения в Мекке, Иерусалиме, Стамбуле и других городах империи.

Ибн аль-Надим в «Китаб аль-фихрист» перечисляет имена женщин, владевших теми или иными специальностями. Две из них были грамматиками – весьма уважаемая профессия, связанная со всесторонними познаниями в области филологии. Была женщина-знаток диалектов арабского языка, «происходившая из племен», еще одна «знала легенды и наречия племен». Третья написала книгу «Редкие формы и источники отглагольных существительных». Ради совершенствования своего языка поэтессы, например Абу Нувас, переселялись в пустыню и жили в племенах, которые были носителями чистого арабского языка. Ее коллега из другой области литературы некая Арва, «известная своими мудрыми высказываниями», написала книгу «проповедей, нравов и мудрости». Аль-Иджлия бинт аль-Иджли аль-Устурляби из Алеппо занималась таким престижным ремеслом как изготовление астролябий. Свою профессию она унаследовала от отца и работала при дворе правителя северной Сирии Сайфа ад-Даулы (945-967 гг.) из династии Хамданидов, бывшей основным противником Византии в X веке. А теперь кратко поговорим о женщинах, демонстрировавших свои способности в медицине, математике, астрономии, изготовлении инструментов и филантропии, судьбы которых могут послужить предметом дальнейших открытий и исследований.

5. Медицина.

На протяжении всей мусульманской истории, начиная уже со времен Пророка Мухаммада (мир ему и благословение), встречаются примеры мусульманок, которые существенным образом поспособствовали улучшению качества социально-экономической жизни своих обществ. Шариат предписывает мусульманам всеми возможными способами заботиться об обществе, в котором они живут. Таким образом, на протяжении всей исламской истории занятия наукой считалось актом поклонения. С приходом ислама у женщин появилась возможность быть врачами, лечить женщин и мужчин, особенно, помогать раненым в бою. Принцип строгого разделения мужчин и женщин требует, чтобы женщина имела минимальный контакт с мужчинами, не являющимися ее непосредственными родственниками. Поэтому чаще всего оказание медицинской помощи женщинами было рассчитано, в первую очередь, на женщин. Пожалуй, титул первой сестры милосердия в исламе следует отдать Руфайде бинт Саад аль-Асламие.

Но до нас дошли имена и других мусульманок, занимавшихся врачеванием и оказанием медицинской помощи, это Нусайба бинт Кааб аль-Мазенея, ухаживавшая за ранеными в битве при Ухуде (625 г.); Умм Синан аль-Ислами (также известная как Умм Имара) – приняв ислам, она попросила Пророка разрешить ей пойти на войну, чтобы лечить раненых и поить воинов; Умм Матаве аль-Асламия – она добровольно несла обязанности медсестры во время битвы при Хайбаре; Умм Варака бинт Харис, участвовавшая в собирании Корана и лечившая раненых во время битвы при Бадре.

5.1. Руфайда аль-Асламия.

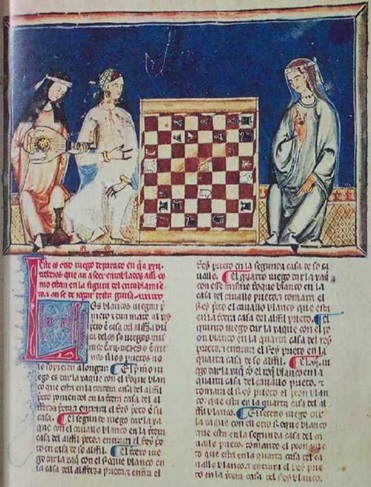

Руфайда бинт Саад, также известна под именем Руфайда аль-Асламия, жившая во времена Пророка Мухаммада, считается первой медсестрой в исламской истории. Она оказывала помощь раненым во многих битвах, которые вел Пророк, в том числе, в сражении при Бадре. Познания в области медицины Руфайда почерпнула у отца, Саада аль-Аслами, который был врачом. Руфайда посвятила себя помощи больным и раненым и со временем стала настоящим целителем. Она занималась своим делом на поле боя в своей палатке, куда по приказу Пророка приносили раненых. Андалузские женщины, играющие в шахматы, рядом с ними девушка, играющая на лютне. Иллюстрация из «Книги игр» Альфонсо Х, библиотека монастыря Эскориал. Книга была заказана кастильским королем Альфонсо Х между 1251 и 1282 гг. и наглядно свидетельствует о повсеместных следах исламского наследия в христианской Испании Руфайду изображают как добрую милосердную женщину, хорошего организатора. Свои знания и умения она передала другим женщинам, которые благодаря ей смогли найти себя на пути заботы о здоровье ближнего. Ее также можно назвать первым мусульманским соцработником, так как она помогала решать социальные вопросы, связанные с заболеваниями. Кроме того, она помогала малоимущим, сиротам, инвалидам.

5.2. Аль-Шифа бинт Абдуллах.

Сподвижница Аль-Шифа бинт Абдуллах аль-Курашия аль-Адавия, будучи одной из мудрейших женщин уммы, занимает весьма заметное место в ранней мусульманской истории. Во времена всеобщей безграмотности она владела грамотой, занимала важные руководящие должности и разбиралась в медицине. Ее настоящим именем было «Лейла», но ее прозвали «Аль-Шифа», что значит «целительница», так как она лечила больных. Известно, что Аль-Шифа знала средство против муравьиных укусов, и Пророк велел ей научить ему других мусульманок.

5.3. Нусайба бинт Харис аль-Ансари.

Нусайба бинт Харис аль-Ансари, которую также называли Умм Атия, ухаживала за ранеными, поила их водой, кормила, оказывала первую помощь. Кроме того, известно, что она умела делать обрезание.

5.4. Женщины-хирурги Османской империи XV века.

Кроме этих имен первых мусульманок, занимавшихся врачеванием, нам известны имена и других женщин, посвятивших себя медицине – впрочем, история сохранила не многие из них. Надеемся, что серьезное изучение книг по истории и медицине, а также литературных произведений, обязательно позволит обнаружить новые ценные сведения о жизни и достижениях мусульманских женщин-медиков. Османский хирург XV века Шерефеддин Сабунчуоглу (1385-1468 гг.) в своем учебнике по хирургии помещает подробные иллюстрации гинекологических операций и родовспомогательных процедур, выполняемых медиками-женщинами, а также других манипуляций над пациентками, выполняемых женщинами. Известно, что его коллегами были женщины-хирурги, в то время как западные врачи протестовали против участия женщин в медицинской практике. В Анатолии женщины-хирурги обычно занимались гинекологическими операциями, хирургическими операциями на внешних половых органах, удалением папиллом у женщин, лечением травм половых органов, принимали роды, делали кесарево сечение и пр. Интересно, что книга Сабунчуоглу иллюстрирована миниатюрами, изображающими женщин-хирургов за работой. Судя по ним, уже в XV веке мусульманская медицина допускала женщин к выполнению хирургических операций, связанных с педиатрическими нейрохирургическими заболеваниями, такими как гидроцефалия или макроцефалия плода. Это отношение к женщинам в медицине отражает общее отношение мусульманских обществ того периода к женщинам.

И, судя по сочинению Сабунчуоглу, на этот счет в османском обществе бытовали вполне широкие взгляды, женщины даже находили свое место в такой сложной области медицины, как хирургия.

6. Математика

В исламской истории можно встретить и имена мусульманок, посвятивших себя математике, прежде всего, это Амат аль-Вахид, Сутайта аль-Махамли из Багдада и Лабана из Кордовы, обе жили в X веке. Систематическое и методичное исследование, несомненно, позволит прояснить биографии других женщин-ученых исламской истории, занимавшихся математикой. Во всяком случае, известно, что многие женщины занимались фикхом, а значит не были далеки от математики, так как для расчета долей наследства в соответствии с нормами исламского права требуется умение производить определенные вычисления.

6.1 Сутайта аль-Махамли.

Сутайта жила во второй половине X века, она происходила из образованной багдадской семьи. Ее отец Абу Абдаллах аль-Хусейн был судьей и автором нескольких книг, в том числе, «Китаб фи аль-фикх», «Салят аль-идайн». Ее дядя был хадисоведом, а сын Абу-Хусейн Мохаммед ибн Ахмад ибн Исмаил аль-Махамли – знаменитым судьей. Внутренний двор и вход в молитвенный зал мечети Карауин в Фесе (фото 1990 г.) Учителями Сутайты были ее отец и другие известные ученые, в том числе Абу Хамза ибн Касим, Умар ибн Абдулазиз аль-Хашими, Исмаил ибн аль-Аббас аль-Варрак, Абдул-Альгафир ибн Салама аль-Хомси. Сутайта была известна скромностью и высокой нравственностью.

Внутренний двор и вход в молитвенный зал мечети Карауин в Фесе

(фото 1990 г.)

О ней положительно отзывались такие историки, как Ибн аль-Джаузи, ибн аль-Хатиб Багдади, Ибн Касир. Умерла в 377 г.х. (987 г.). Сутайта специализировать не только на математике, она обладала обширными знаниями в разных областях, в том числе, в арабской литературе, науке о хадисах, фикхе. Есть сведения, что она была специалистом по хисабу (арифметике) и фараизу (вычислении долей наследства) – направлениях прикладной математики, интенсивно развивавшихся в тот период. Известно также, что она нашла решение некоторых уравнений, приводимых другими математиками, что свидетельствует о ее познаниях в алгебре. Это подтверждает, что ее навыки не сводились к простейшим арифметическим вычислениям.

6.2. Лабана Кордовская.

Одна из немногих мусульманских женщин, занимавшихся математикой, имена которых дошли до нас. Была знатоком точных наук, умела решать сложнейшие геометрические и алгебраические задачи, известные ее современникам. Хорошо разбиралась в литературе, что позволило ей занять должность личного секретаря омейядского халифа мусульманской Испании Аль-Хакама III.

7. Изготовление астрономических инструментов.

Летописи сохранили лишь одно женское имя, связанное с астрономией и близкими к ней областями. Аль-Иджлия, по-видимому, занималась изготовлением астрономических приборов, в частности, астролябии. Об этой женщине известно мало, о ней упоминается только в одном источнике – знаменитом био- и библиографическом труде Ибн аль-Надима «Китаб аль-фихрист». В разделе VII.2, где содержится информация о математиках, инженерах, счетоводах, музыкантах, астрологах, изготовителях инструментов, механиках, приводится список из 16 имен инженеров и ремесленников, занимающихся изготовлением астрономических и прочих приборов и устройств. Аль-Иджлия – единственное женское имя в этом списке. Многие специалисты, перечисленные в списке, происходят из Харрана, что в Верхней Месопотамии, и, вероятно, были сабиями, другие, возможно, были христианами, о чем свидетельствуют их имена. В конце списка названы «Аль-Иджли аль-Устурляби, ученик Битолуса» и «его дочь Аль-Иджлия, которая была у Сайфа ад-Даулы [что значит, работала при дворе Сайфа ад-Даулы], ученица Битолуса» (Аль-Иджли аль-Устурляби гулам Битолус; Аль-Иджлия ибнатуху маа Сайф ад-Даула тилмидат Битолус). Обложка книги Фатимы Мернисси (Fatima Mernissi) «Забытые королевы ислама», перевод с французского, 1993 г.

Из этого краткого упоминания об этой женщине, которую Ибн аль-Надим называет только по фамилии – «Аль-Иджлия» – явствует, что она была дочерью мастера, изготавливавшего различный инструмент, и, как отец, была продолжательницей славной традиции инженеров и механиков, процветавшей в IX-X вв. Ибн аль-Надим упоминает о ней в разделе «машины», но только в связи с астрономическими приборами. Таким образом, остается неизвестным, была ли Иджлия узким специалистом или умела делать и другие инструменты. Она работала при дворе Сайфа ад-Даулы в Алеппо (правившего с 944 по 967 гг.), училась у некого Битолуса. Ее отец и другие ученые и специалисты, упоминаемые Ибн аль-Надимом, были учениками того же мастера, по-видимому он был прославленным мастером по изготовлению астролябий.

Обложка книги Фатимы Мернисси (Fatima Mernissi) «Забытые королевы ислама», перевод с французского, 1993 г.

Неизвестно, где она родилась и овладела ремесленным искусством. Ни одна из немногочисленных дошедших до нас исламских астролябий не носит ее имени, и насколько можно судить по имеющимся классическим источникам, она была единственной женщиной, упоминавшейся в связи с изготовлением инструментов и инженерным делом.

8. Меценатство и филантропия.

Мусульманские женщины оказали значительное влияние на прогресс исламской цивилизации и науки. Они занимались строительством школ, мечетей, больниц. Перечислим имена лишь нескольких мусульманок, сыгравших ключевую роль в развитии исламского общества, науки и культуры.

8.1. Зубейда бинт Абу Джафар аль-Мансур.

Супруга Харуна ар-Рашида Зубейда бин Абу Джафар была богатейшей и могущественнейшей женщиной своего времени. Эта благородная женщина отличалась исключительной щедростью и великодушием. На ее средства было возведено множество сооружений в разных городах. Одним из самых грандиозных ее проектов было строительство постоялых дворов и колодцев по всему маршруту паломничества из Багдада в Мекку. Знаменитый источник на окраине Мекки до сих пор носит имя Зубейды. Также была покровительницей искусств и поэзии.

8.2. Фатима аль-Фихри.

Фатима аль-Фихри – один из ярчайших примеров участия женщины в строительстве цивилизации и развитии культуры в своем государстве. В свое время ее отец Мохаммад аль-Фихри с семьей переселился в Фес из тунисского Кейруана. Вместе с сестрой Фатима учила фикх и хадисы. Она унаследовала от отца большое состояние, благодаря чему могла заниматься филантропией, в частности, в 859 году построила мечеть и медресе Карауин, которое является старейшим и, вероятно, первым в мире университетом. Со всего мира сюда съезжались желающие изучать исламские науки, астрономию, языки, естественные науки. Благодаря этому учебному заведению в Европе получили известность и распространение арабские цифры.

8.3. Дайфа Хатун.

Дайфа Хатун – могущественная жена правителя Алеппо (Халеба) из династии Айюбидов Аз-Захира Гази, была правительницей Алеппо шесть лет. Родилась в Алеппо в 1186 году. Ее отец был братом Салах ад-Дина аль-Айюби, была замужем за амиром Аз-Захиром, сыном Салах ад-Дина. Ее сыном был амир Абдул-Азиз. После смерти сына стала регентшей при 7-летнем внуке. За 6 лет правления она неоднократно отражала угрозу со стороны монголов, сельджуков, крестоносцев и хорезмийцев. Пользовалась симпатией у жителей Халеба, повелела убрать незаконные подати, помогала бедным, покровительствовала ученым, учредила несколько благотворительных фондов, финансировала проекты строительства. Обложка книги «Аль-Мухаддисат: Женщины-ученые в исламе» шейха Мохаммада Надви. Книга является вступлением к многотомному биографическому справочнику того же автора на арабском языке, который содержит информацию о мусульманках-передатчиках хадисов и помогает понять роль женщин в исламском обществе, их достижения и потенциал Помимо заслуг в политической и социальной областях, Дайфа покровительствовала образованию – открыла в Халебе две школы. Первая – школа «аль-Фирдаус» – специализировалась на исламских науках и праве, в частности, доктрине шафиитского мазхаба. Эта школа находилась в районе ворот Баб аль-Макам, согласно принципам организации учебных заведений того времени, персонал школы состоял из одного учителя, имама и 20 ученых.

Учреждение занимало несколько корпусов, в них находилась, собственно, школа, жилой зал для учащихся и мечеть. Вторая школа – «Ханка» – специализировалась на шариате и других науках. Она находилась в районе Махалат аль-Фрафера. Дайфа умерла в 1242 году в возрасте 59 лет и похоронена в цитадели Алеппо.

8.4. Хюррем-султан.

Хюррем-султан, также известная как Роксолана, родилась около 1500 года на территории современной Украины. Была похищена во время набега татар и попала в султанский гарем, была любимой наложницей Сулеймана Великолепного, со временем стала его женой. Занималась благотворительностью, строительством различных учреждений по всей Османской империи, среди них комплекс (кюллие) Хасеки Хюррем, в который входит мечеть, медресе, школа и общественная столовая (имарет). По ее приказу также были построены общественные бани (чифте хамам), две школы, больница для женщин. Также построила четыре школы в Мекке и мечеть в Иерусалиме. Хюррем-султан умерла в апреле 1558 году и похоронена в усыпальнице на территории комплекса мечети Сулеймание.

9. Правительницы и политические деятели.

Наше исследование, посвященное тому, какие роли играли женщины в исламской цивилизации, было бы неполным, если бы мы не упомянули важную роль правителя и политического лидера – именно эту функцию то и дело приходилось выполнять мусульманкам в разных регионах на протяжении всей мусульманской истории. Мы уже называли имена регентши Халеба Дайфы Хатун и жены османского султана Хюррем в качестве примеров щедрой благотворительной деятельности и строительства общественно-полезных учреждений. Теперь вспомним других выдающихся женщин, отличившихся на поприще государственного управления.

9.1. Ситт аль-Мульк.

В мусульманской цивилизации ни одна женщина, облеченная властью, не носила титул халифа или имама. Титул халифа всегда относился исключительно к немногим избранным мужчинам. Но хотя среди халифов не было женщин, встречались представительницы слабого пола, носившие титул «султанши» и «малики» (правительницы). Одной из них была Ситт аль-Мульк из египетской династии Фатимидов. Умная и осмотрительная настолько, чтобы не перешагивать через законы, регулирующие систему правления в исламском обществе, на практике она в течение двух лет, с 1021 по 1023 гг., осуществляла все функции халифа и руководила делами государства в качестве регентши при малолетнем племяннике. При этом она носила титул «наиб ас-султан» (заместитель султана). Ситт аль-Мульк (970-1023 гг.) была старшей сестрой халифа аль-Хакима. После смерти их отца аль-Азиза в 996 году она с помощью двоюродного брата попыталась сместить брата с престола и со временем стала регентшей при его сыне и наследнике аль-Захире. Когда он повзрослел, она не утратила своей влиятельности в качестве советника, о чем свидетельствует тот факт, что она пользовалась исключительными привилегиями. Взяв власть в свои руки, Ситт аль-Мульк отменила многие экстравагантные законы, принятые аль-Хакимом, старалась снизить напряженность в отношениях с Византией, боровшейся за контроль над Алеппо, но умерла до окончания переговоров в возрасте 52 лет 5 февраля 1023 года.

9.2. Шаджар ад-Дурр.

Еще одна правительница, носившая титул султанши, это Шаджар ад-Дурр, возглавившая Египет в 1250 г. По сути, это она обеспечила мусульманам победу над крестоносцами во время седьмого крестового похода, когда был взят в плен король Франции Людовик IX. Шаджар ад-Дурр (чье имя по-арабски значит «нить жемчуга») в качестве правительницы носила имя Аль-Малика Исмат ад-Дин Умм-Халил Шаджар ад-Дурр. Она была вдовой айюбидского султана Ас-Салиха Айюба. Мусульманские историки и летописцы мамлюкского периода приписывали ей османское происхождение. Она стала султаншей Египта 2 мая 1250 года. Ее приход к власти ознаменовал конец династии Айюбидов и начало эпохи правления мамлюков. Умерла в Каире в 1257 г. На протяжении своей богатой событиями жизни и политической карьеры Шаджар ад-Дурр приобрела огромное влияние на двор. В разные периоды ей приходилось играть роль военачальницы, матери, султанши, пока в 1257 году ее не отстранили от власти.

Политическое влияние этой женщины объясняется особенностями периода ее правления, отмеченного многими важными событиями в истории Египта и Ближнего Востока. При ней египетский султанат перешел под власть мамлюков. При ней состоялся седьмой крестовый поход, когда после взятия Дамиетты войско Людовика IX попыталось двинуться дальше вдоль Нила, но у Мансуры его остановила армия мамлюков. На фоне всех этих бурных событий Шаджар ад-Дурр всеми способами боролась за восстановление политической стабильности и фактически продержалась у власти семь лет, хотя уже не в качестве единоличной правительницы.

9.3. Султанша Разия.

Почти в то же время на другом конце мусульманского мира – в Индии – царствовала другая женщина. В течение четырех лет, с 1236 по 1240 гг., Делийским султанатом правила султанша Разия. Она была единственной женщиной, когда-либо занимавшей делийский престол. Предки Разии были мусульманами тюркского происхождения, они пришли в Индию в XI веке. Вопреки обычаям, отец назначил преемницей ее, а не кого-то из сыновей. После смерти отца ее убедили уступить трон в пользу сводного брата Рукнуддита, но в 1236 году народ потребовал, чтобы султаншей стала Разия. С ее приходом к власти в государстве установились мир и порядок, расцвела торговля, строились дороги и ирригационные сооружения, султанша покровительствовала искусствам, строила школы и библиотеки. Совещания ее министров часто были открыты для публики. Тем не менее, она нажила себе врагов тем, что пыталась как-то снизить дискриминацию своих подданных-индуистов. Недовольная ее вниманием к одному из советников, эфиопу Джамал ад-Дину Якуту, и желая поделить власть, в 1240 году знать подняла восстание, которое возглавил ее наместник в Бхатинде Ихтиар ад-Дин Альтуния. Войско Разии было разбито, Джамал погиб в бою, Разия была схвачена и брошена в тюрьму, а на престол посажен ее брат. Альтуния, не получивший от восстания желаемого, освободил Разию, женился на ней и попытался двинуться на Дели, но их армия потерпела поражение, и оба были казнены. Феришта, индийский историк XVI века, изучавший эпоху мусульманского правления в Индии, пишет о ней: «Принцесса блистала всеми качествами способнейшего из правителей, и даже самые строгие критики нашли бы ее действия безупречными, но она была женщиной. При отце она глубоко погрузилась в государственные дела, предрасположенность к занятиям которыми он поощрял, обнаружив, что она обладает выдающимся талантом в политике. Однажды он назначил ее регентшей на время своего отсутствия. Когда эмиры [военные советники] спросили, почему он назначил на такой высокий пост дочь, отдав ей предпочтение перед многочисленными сыновьями, он отвечал, что его сыновья предаются пьянству, разврату и поклонению ветру (лести), поэтому он считает, что правление – слишком тяжелый груз для их плеч, а Разия, хотя и женщина, имеет мужскую голову и сердце и лучше двадцати таких сыновей».

9.4. Амина, королева Заззау.

В мусульманской Африке тоже жили женщины, успешно возглавлявшие свои государства. Одна из них – королева Амина, правившая эмиратом Заззау (одноименный город, столица Заззау, соответствует современному городу Зариа, штат Кадуна, северная Нигерия). Амина была старшей дочерью одной из основательниц эмирата Заззау Баквы Турунку. Амина пришла к власти в 1588 или 1589 году и осталась в памяти потомков, прежде всего, как бесстрашная воительница, блестящий военный стратег и строитель – при ней возводились огромные оборонительные сооружения, в частности, ей приписывается строительство в Зарии знаменитой стены. Амина родилась около 1533 года при сарки (эмире) Нохире. Вероятно, она была его внучкой. Заззау – одно из множества городов-государств народа хауса, который доминировал в транссахарской торговле после падения государства Сонгай, на западе континента. Торговля изделиями из кожи, сукном, колой, солью, лошадьми и привозными металлами обеспечило ему огромное богатство. В 16-летнем возрасте Амина была названа преемницей королевы Баквы Турунку. Этот титул обязывал ее защищать город и ежедневно собирать советников.

Насколько известно, время правления ее матери было периодом мира и процветания, тем не менее, Амина уделяла много внимания изучению военного дела. Примерно в 1566 году королева Баква умерла, и престол занял ее сын, младший брат Амины Карама. Амина же посвятила себя ратным делам, в частности, она возглавила кавалерию Заззау. Военные подвиги принесли ей богатства и власть. И когда через десять лет правления Карама умер, Амина стала полновластной королевой. За 34 года ее правления территория Заз